MDF: Desde el oficialismo se sostiene que la legislación laboral vigente es demasiado antigua y que frena la creación de empleo y el crecimiento económico. ¿Qué tan cierto es ese diagnóstico y qué efectos podría tener una flexibilización en términos de empleo, derechos y salarios?

Hugo Moyano: En primer lugar, no es la legislación laboral la que crea o destruye empleo, sino las políticas macroeconómicas; lo que sí puede hacer la norma laboral es distribuir con mayor o menor equidad y justicia el empleo y la riqueza existente. Los puestos de trabajo no se crean por ley: la generación de empleo se relaciona con un modelo de país con crecimiento, producción y desarrollo. El Dr. Héctor Recalde, parafraseando a Clinton, hubiese dicho una vez más: “es la economía, estúpido…”.

En nuestro país, este es un dato que puede verificarse a través de la historia. Los períodos de mayor flexibilidad normativa coincidieron con los años en que se registró la mayor destrucción de puestos de trabajo. En los años ’90 el discurso era casi idéntico: “flexibilización”, “desregulación”, “modernización”, “inserción en el mundo”. Aparecieron los contratos basura, la Ley de Empleo, los intentos de que las homologaciones admitieran solo subas salariales que se acordaran por productividad, como preveía el decreto 1334/91, etc.; pero también llegaron las privatizaciones, el desguace del Estado y, como en la actualidad, se aplicó una política de apertura indiscriminada de las importaciones, mientras manteníamos relaciones carnales con Estados Unidos y el FMI. La Argentina alcanzó por primera vez dos dígitos en su tasa de desocupación. En mayo de 1995 la tasa de desempleo se ubicó en un 18,4%.

Durante el gobierno de De la Rúa no fue distinto. En mayo de 2000 tuvimos la sanción de la ley 25.250, recordada tristemente como la “Ley Banelco”, que, al igual que la Ley Bases, extendía el período de prueba y, además, otorgaba prevalencia a la negociación colectiva en el nivel de empresa por sobre la negociación por actividad, tal cual preanuncia con sus reformas el gobierno de Milei.

De la Rúa dejó el gobierno en diciembre de 2001 con una tasa de desocupación del 18% y el trabajo informal en el 38%. Para el tercer trimestre de 2003 el desempleo llegó a superar el 22% y la informalidad afectaba al 49,7%. Sin embargo, en el segundo trimestre de 2015 esta se ubicó en el 33,1%.

Durante el gobierno de Néstor Kirchner, en marzo de 2004, se derogó la Ley Banelco mediante la ley 25.877, recogiendo un reclamo de la CGT. Desde 2003 en adelante la negociación colectiva creció significativamente, y el salario se incrementó en términos reales; cayó la desocupación y también la informalidad.

Quienes se limitan a decir que la legislación laboral es demasiado antigua pasan por alto que, durante el período post convertibilidad, el Congreso sancionó unas cuarenta reformas laborales. Que no le guste al gobierno actual el sentido protector de esas reformas, que coincidieron con el crecimiento del empleo privado, es otra cosa. El desempleo cayó a un dígito en el año 2007, en un contexto económico muy distinto al actual. Y el hecho de que el Congreso de aquel entonces sancionara leyes tendientes a reforzar la protección del trabajador no fue obstáculo para eso. Todas las reformas flexibilizadoras fracasaron. Ninguna logró disminuir la desocupación ni mejorar la calidad del empleo en nuestro país.

MDF: Uno de los argumentos más repetidos por la derecha para justificar la reforma es que beneficiaría a los trabajadores informales o de plataformas digitales. ¿Qué hay de verdad en esa idea y qué desafíos concretos plantea este nuevo tipo de trabajo para los convenios colectivos y la regulación laboral?

HM: En primer lugar, es necesario aclarar que aún no hay proyecto del oficialismo, y estamos discutiendo acerca de una reforma en función de los anuncios que hicieron distintos funcionarios, con títulos tales como salarios dinámicos, reducción de la base de cálculo para las indemnizaciones, pago de indemnizaciones en cuotas, negociación colectiva priorizando el nivel de empresa por sobre el de actividad, banco de horas sin límites claros más que el descanso diario de 12 horas entre jornada y jornada, etc. No obstante, no caben dudas de cuál va a ser la direccionalidad, más aún considerando lo que efectivamente ha sido el decreto 70/23, cuyo capítulo laboral fue el único declarado inconstitucional por la Cámara Nacional del Trabajo a partir de una acción judicial iniciada por la CGT, así como por el contenido de la Ley Bases, o la insistencia en limitar el derecho de huelga mediante el decreto 340/23, también declarado inconstitucional judicialmente, entre otras cuestiones.

Dicho esto, creo que los argumentos son diferentes para la situación de los trabajadores informales y los trabajadores de plataformas digitales. Empezando por los segundos, no se advierte hasta el momento ningún proyecto o anuncio del gobierno para regular este universo, salvo algunos trascendidos de que se los excluiría por completo de la protección de la legislación laboral.

Consideremos que la situación jurídica de estos trabajadores se encuentra en debate a nivel internacional, como ha quedado demostrado en la última Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo celebrada este año, en la que por primera vez se debatió acerca de la necesidad de un Convenio y una Recomendación específicos en la materia. El tema es uno de los que mayores desafíos presenta. Más allá de que quiera llamarse a estos trabajadores emprendedores, colaboradores, microempresarios o repartidores independientes, lo cierto es que, como sostiene nuestra jurisprudencia, no importa la denominación que se pretenda: lo que prima es la realidad para determinar si existe o no relación de dependencia.

Hace casi una década, más precisamente el 28 de octubre de 2016, un tribunal de trabajo de Londres, en el país que podría considerarse la cuna del capitalismo, ya había resuelto, en el conocido caso “Aslam & Farrar v. Uber”, que el trabajo de estos conductores se debe calificar como trabajo dependiente. Desde ese enfoque entiendo que se debe encarar la regulación legal y el tratamiento del tema en la negociación colectiva. Todo ello, por supuesto, considerando las particularidades del caso y la necesidad de una norma específica o una ley especial, como ocurre con las y los trabajadores de casas particulares o tantos otros regulados por estatutos especiales.

Sin dudas, la regulación de los trabajadores de plataformas digitales forma parte de una agenda de “modernización laboral”, a diferencia de lo que hasta ahora se ha anunciado, que nada tiene de moderno, novedoso o innovador, porque vuelve sobre viejas recetas del liberalismo.

Con respecto al trabajo informal, creo que hay un discurso que trabaja permanentemente para convencernos de que es necesario flexibilizar y reducir los derechos de los trabajadores registrados, ya que esa, según este relato, es la herramienta efectiva para incluir a quienes se encuentran en la informalidad. Pero la realidad es que estas reformas invariablemente han demostrado su fracaso para alcanzar ese objetivo.

La sanción de la llamada Ley Bases 27.742, de junio de 2024, tuvo un capítulo destinado al blanqueo, con condonación de deudas y eliminación de las mal denominadas multas (en realidad, indemnizaciones agravadas por trabajo no registrado). Esas reformas, que se suman a otras como la ampliación del período de prueba, la posibilidad de reemplazar —a través de la negociación colectiva— la indemnización por despido por un fondo de cese laboral, la creación de la figura del trabajador independiente con colaboradores, etc., en nada han favorecido la registración de trabajadores.

Como resultado del blanqueo laboral de la Ley Bases de Milei, solo se regularizaron 16.703 puestos de trabajo, el 0,3% del total de trabajadores privados registrados. Sin embargo, la tasa de asalariados formales se redujo del 63,9% en el cuarto trimestre de 2024 al 62,3% en el segundo de 2025, mientras la tasa de asalariados informales pasó del 36,1% al 37,7%, según la EPH del INDEC, a pesar de los anuncios del gobierno.

MDF: También se afirma que el peronismo se resiste a los cambios que impone la nueva economía. ¿Cómo responder a esa crítica y qué tipo de transformaciones podrían encararse para actualizar el sistema laboral sin resignar derechos conquistados?

HM: Se trata de una afirmación alejada de la realidad y de la historia. Nadie ignora el impacto de los cambios tecnológicos ni de las transformaciones productivas; pero eso no supone que nos dejemos arrastrar por un discurso netamente ideológico y sin apoyo en ninguna evidencia empírica, que pretende encarar de manera inconstitucional la readaptación del marco normativo que reclaman estos cambios del siglo XXI, como pretende el oficialismo, con políticas y un enfoque propios del siglo XIX.

No creo que la oposición a reformas regresivas, como las contenidas en el decreto 70/23, la ley 27.742 o el DNU 340/25, se traduzca automáticamente en una supuesta resistencia a cualquier tipo de cambio. Por eso es importante no caer en las trampas o en los discursos simplistas que equiparan necesariamente cambios con modernidad. Un cambio también podría implicar regresar al pasado, y muy lejos en el tiempo, por ejemplo, negando algo tan elemental como la justicia social.

En este punto, es imprescindible tener en cuenta que, cuando se habla de adaptación a los cambios en las formas de trabajo, sin lugar a dudas, la norma apropiada, por su dinamismo y especificidad, es el convenio colectivo de trabajo; la ley no podría jamás abordar exhaustivamente la complejidad y diversidad sectorial del mundo laboral.

Quienes se encuentran en condiciones de entender y comprender las particularidades laborales de cada actividad, porque las conocen en profundidad y las viven a diario, son los sujetos sociales que intervienen en la misma: los sindicatos y las representaciones empresariales. La negociación colectiva es la verdadera herramienta que, por su versatilidad y capacidad de reacción, permite adaptarse a los cambios que produce el impacto tecnológico. De hecho, en muchas actividades se han llevado a cabo no solo modificaciones a los convenios colectivos de actividad, sino que se han suscrito distintos convenios colectivos por empresa articulados con los convenios de actividad con ese fin.

El hecho de que un convenio colectivo se haya firmado originalmente, por ejemplo, en el año 1975 no implica que no haya sufrido sucesivas modificaciones. La finalidad que realmente esconde esa chicana es la de terminar con la ultraactividad de los convenios colectivos en nuestro país, con la consecuencia de que caigan todas las condiciones y derechos que, a través de los años, se han obtenido. Sin perjuicio de todo esto, no podemos negar que la ley también debe establecer nuevos marcos normativos para adaptarse a las nuevas formas de trabajo, por ejemplo —como expresé antes—, en lo relativo a las plataformas digitales o el teletrabajo. En este último supuesto, en el año 2020 se sancionó la ley 27.555, delegando gran parte de su regulación en la negociación colectiva.

En el caso de las plataformas, el cambio es manifiesto, y somos conscientes de la necesidad de contemplar una adaptación normativa. Pero en todo esto, lo que no puede perderse de vista es que lo que no cambió es la necesidad de proteger, frente a la disparidad de la fuerza contractual, a las personas que trabajan.

Hay otras discusiones de gran relevancia que también se plantean en el mundo, como la reducción de la jornada de trabajo. Recordemos que una de las primeras conquistas de los trabajadores ha sido su limitación. El Convenio n.º 1 de la OIT, de 1919, limitó la jornada de trabajo a 8 horas diarias o 48 horas semanales; pero actualmente la tendencia es a reducirla progresivamente. Por ejemplo, en Europa, el promedio de la jornada a tiempo completo es de 40,2 horas. En países como Brasil, Colombia, Ecuador y Chile, las jornadas semanales son inferiores a la de Argentina. En nuestro país, la ley que regula la jornada es la ley 11.544 del año 1929, y su decreto reglamentario 16.115 es del año 1933.

La ampliación y el reconocimiento de licencias parentales también es una tendencia que debe adaptarse. Entiendo que tampoco deben eludirse las discusiones respecto de normas que establezcan regímenes de promoción del trabajo registrado, en particular con relación a microempresas y pymes, como oportunamente planteó la ley 26.940.

MDF: Finalmente, ¿qué desafíos plantea este escenario para la dirigencia sindical y para los bloques peronistas en el Congreso? ¿Qué estrategias deberían desplegar para defender el trabajo con derechos y, al mismo tiempo, repensar la agenda laboral del futuro?

HM: Nos encontramos ante una situación compleja; por eso, más que nunca, cobra relevancia el valor estratégico de la unidad de acción y el impulso de reformas que contemplen y reafirmen la necesaria protección laboral.

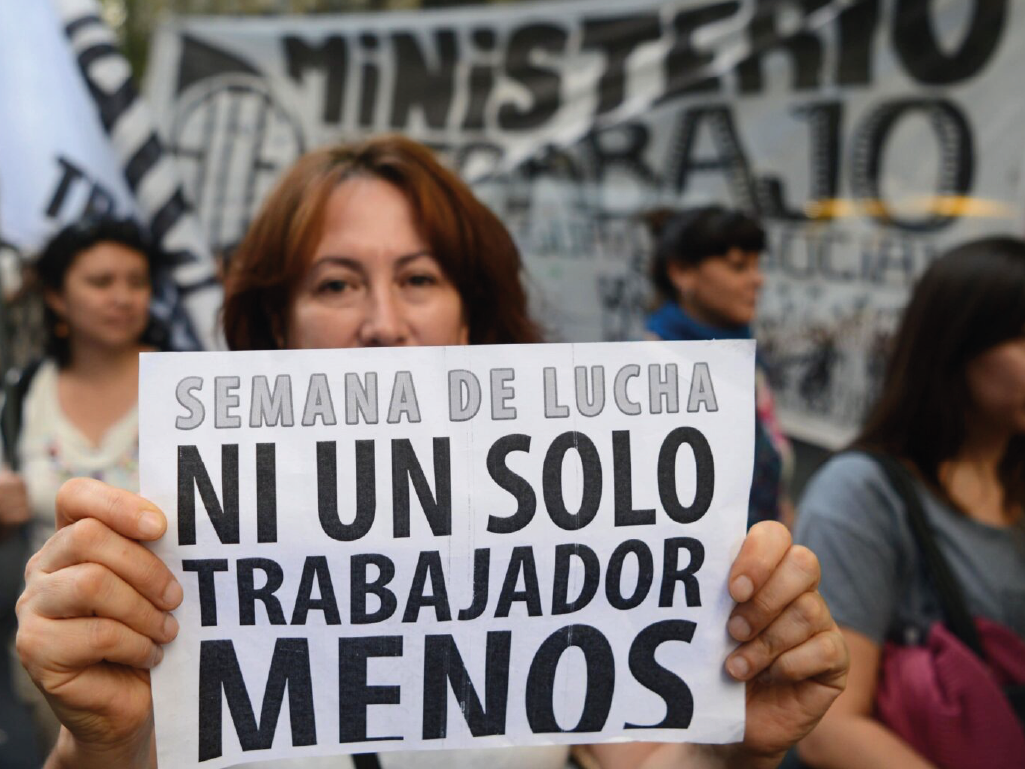

Por ello, considero que la estrategia a desplegar debe ser en todos los ámbitos, como ocurrió cuando el gobierno pretendió avanzar con el DNU 70/23, el DNU 340/25 o con un paquete de reformas impulsado principalmente por el diputado Martín Tetaz en la comisión de trabajo.

Sin dudas habrá una estrategia sindical en la que la CGT, junto con las CTA, en unidad de acción, tendrá un rol determinante. Estarán sobre la mesa todas las herramientas históricas que el movimiento obrero ha utilizado para enfrentar ataques contra los trabajadores y contra las organizaciones sindicales.

Será necesaria una estrategia política, pese a la nueva conformación de las Cámaras y a la presión que el gobierno ya ejerce sobre los gobernadores; para ello, será clave tender puentes y dialogar con todas las fuerzas posibles. Y, a su vez, una estrategia cultural, para combatir el discurso falaz que el gobierno instala permanentemente a través de los medios. En este plano, la militancia activa y una comunicación efectiva serán fundamentales.