Una nueva (vieja) reforma laboral

El presente nos obliga a repensar ideas y argumentos que ayuden a iluminar un importante debate público que se quiere contaminar con falsedades. Me refiero a la supuesta necesidad impostergable de hacer una reforma laboral dirigida centralmente (otra vez!! y ya van cuántas?…) a quitar derechos y debilitar instituciones laborales. Este nuevo embate se apoya sobre un diagnóstico simplista, falso y cargado de lugares comunes con los que se taladra sistemáticamente a la opinión pública. Frente a estas estrategias, resulta esencial reponer verdades. Para empezar, no hay ni evidencias empíricas de la eficacia que podría tener una reforma laboral para resolver las dificultades que tiene nuestro país. Sin embargo, es importante dar el debate ya que una parte importante de nuestra sociedad ha incorporado estos razonamientos y “realidades” que justifican dar este paso peligroso, inútil y dañino para las mayorías. Y no hablo de los empresarios que la impulsan en su propio y exclusivo beneficio (están en su derecho). Hablo de los dirigentes, opinadores/periodistas, jóvenes y adultos mayores (incluso progresistas) y otros tantos bien intencionados que reproducen los argumentos en favor de lo que significaba un enorme retroceso.

Repasemos rápidamente los principales argumentos y propuestas que circulan:

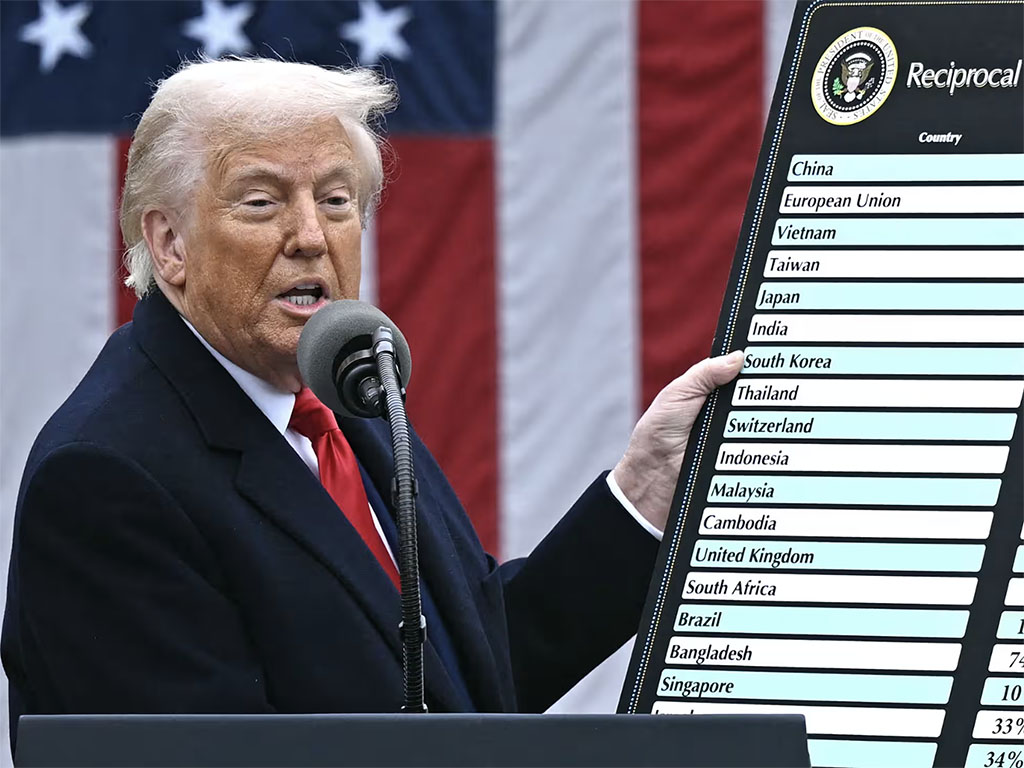

Por culpa de la no reforma, el empleo no crece. Falso: el empleo no crece porque desde hace varios años no hay políticas a favor de la producción y el empleo. En todo caso, una reforma laboral no resuelve ninguna de los problemas estructurales que tiene el país. Y esta reforma mucho menos resuelve los problemas del mundo del trabajo, como lo demuestran las 103 reformas laborales, implementadas en otros tantos países que utilizaron ese argumento para aumentar el empleo y la inversión y solo aumentó la desigualdad y la pobreza

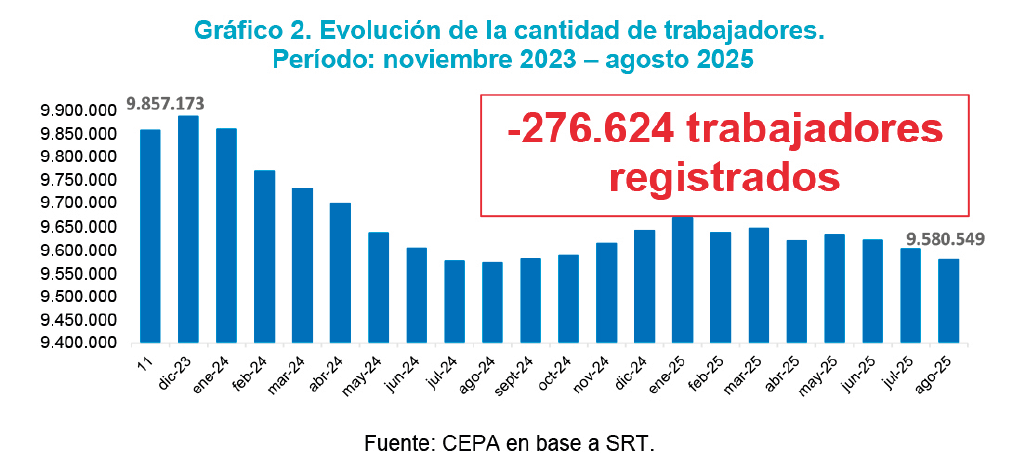

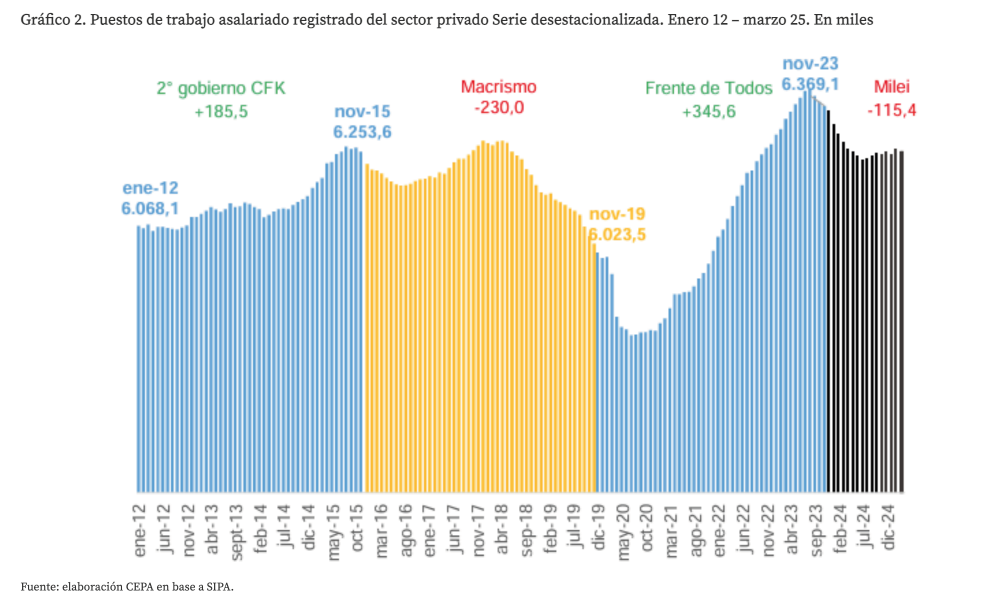

Bajar indemnizaciones para estimular la contratación de trabajadores. Falso: los empresarios contratan cuando hay consumo, crédito y negocios, no cuando solo hay pésimas condiciones de trabajo y menos en períodos de recesión generalizada. Basta un ejemplo. El período de mayor crecimiento del empleo privado registrado en la Argentina contemporánea (es decir formal), coincidió con la existencia de una norma de excepción que fue la doble indemnización (derogada con posterioridad a la superación de la crisis). Desde el año pasado está vigente un sistema teóricamente orientado al despido barato (ver Ley de Bases) que nadie usa y, en cambio, se destruyen puestos de trabajo a un promedio de 420 trabajadores/as menos por día.

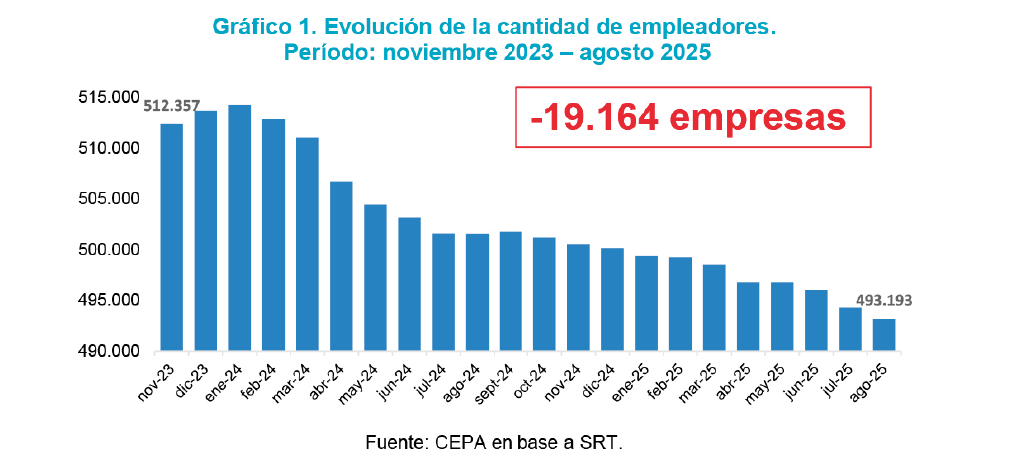

El sistema laboral actual es el causante del quiebre de las pymes. Falso. Primero digamos que las 25.000 pymes que quebraron en el período 2016 – 2019 (gobierno de Macri) y ahora, los 18.100 empleadores que se dieron de baja en este último año y medio (gobierno de Milei) no parecen afectados por las normas laborales, sino por políticas contrarias a la producción y el trabajo, los tarifazos, la caída del consumo y la pura especulación financiera que ha doblegado el ánimo de los “empresarios de bien”.

Por otra parte, y vale para el apartado anterior, destaquemos que el régimen indemnizatorio en la Argentina se calcula sobre la base de la antigüedad en la empresa del empleado a despedir. El promedio computable en ese rubro es de 2 años para el 50% del total de trabajadores en el sector privado y sólo el 8% de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país tiene más de 10 años de antigüedad. No parece estar ahí la causa de las quiebras.

Hay que eliminar “la industria del juicio”. Sin descartar algunos casos de distorsiones (los hay en cualquier profesión o actividad), seamos serios. Por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires sobre un millón y medio de trabajadores y trabajadoras, sólo el 5% inició juicio, en el año 2021. Pero, sobre todo, creo que el acento debería ponerse en los evasores, en los que eluden el cumplimiento de las normas laborales y tributarias y en la ausencia de una verdadera cultura preventiva frente a los riesgos del trabajo.

Hay que quitar fuerza a las relaciones laborales colectivas. Las cuatro reformas que se quieren imponer persiguen únicamente debilitar a las organizaciones representativas de los trabajadores y aumentar la discrecionalidad empresarial. A saber, I) la preponderancia del convenio colectivo de empresa sobre el de actividad para romper la defensa del interés colectivo; II) la supresión de la ultraactividad de los convenios para extorsionar a los sindicatos cambiando mejoras de remuneraciones por derechos; III) restringir y sancionar el derecho de huelga para impedir la defensa de salarios y derechos; IV) condicionar los aportes sindicales para ahogar económica y sindicalmente a las asociaciones profesionales. Los detalles se pueden profundizar en otra oportunidad.

Las posibles propuestas no se tratan solamente en reformar leyes, sino de generar entornos productivos y de asimilar los cambios tecnológicos y organizacionales producidos, pero sin la pérdida de derechos que tanto costaron. Que son eso: derechos, no privilegios. Las soluciones pasan por implementar políticas públicas (tal vez algunas normas legales) que atiendan los cambios en el mundo del trabajo, colocando en su centro la “protección del trabajo en todas sus formas” como reza nuestra Constitución Nacional, (art. 14 bis) así como la seguridad jurídica, que todos reclaman para sí (también los trabajadores y trabajadoras).

Desmanteladas algunas mentiras que impiden un abordaje serio del tema, ahora si examinemos los principales problemas del mundo del trabajo en nuestro país con el propósito de de formular algunas propuestas destinadas a construir un modelo de trabajo más humano con una mejor distribución del ingreso:

1.Retomar la generación de empleo: Poner en marcha un modelo de crecimiento económico basado en la industria, los nuevos sectores estratégicos, la economía del conocimiento, las obras públicas centradas en la logística y en la vivienda, el turismo receptivo y el fomento de nuestro comercio exterior. Todo esto considerando nuestro complejo científico tecnológico como bandera -en sentido amplio- e incluyendo nuestros puertos, transportes y tripulaciones.

2.Recuperar la capacidad adquisitiva del salario: En el corto plazo, es necesario habilitar la libre negociación colectiva y poner en marcha una política de ingresos basada en el salario mínimo y las asignaciones familiares, tanto para el sector privado como para el público. En el mediano plazo, debemos avanzar hacia una coordinación —acordada con los actores sociales— de tarifas, precios y salarios. Y, tal como establece nuestra Constitución Nacional, promover mecanismos que permitan aumentar la participación de las y los trabajadores en las utilidades.

3.Reducir la informalidad: Implementar un sistema de contribuciones patronales progresivo y fortalecer la política de inspección laboral mediante un uso intensivo de tecnologías. Al mismo tiempo, para los trabajadores autónomos, es necesario reformular y fiscalizar el monotributo para garantizar mayores derechos —primero salud y protección social—, crear nuevas categorías y prohibir su utilización en el sector público.

4.Atender los otros temas que realmente tengan vinculación con los cambios en el mundo del trabajo: 1) regular los nuevos derechos de los trabajadores de plataformas; 2) discutir la jornada laboral y la soberanía horaria; 3) diseñar sobre la institucionalidad existente, un Sistema de Formación Continua de alcance nacional y con intervención de los actores sociales; 4) poner en valor al trabajo en la economía popular; 5) estimular la participación de los trabajadores y sus representantes en la organización del trabajo y en la conformación de Comités Mixtos de Salud y Seguridad; 6) avanzar en soluciones y acciones concretas relativas al efectivo empoderamiento de las mujeres en el lugar de trabajo y la representación de todos y todas las personas que trabajan. Esto a título enunciativo, pero de tratamiento imprescindible.

A la hora de participar de estos debates, tenemos que tener presente que el trabajo no tiene sólo una lógica económica sino también existencial; forma parte del sentido de nuestras vidas. Esta dimensión del trabajo, y del trabajador, resulta central para los peronistas pero ausente en los enfoques neoliberales o “austriacos”. No se trata solo de bajar costos, sino de construir un mundo del trabajo mejor para las nuevas generaciones.

En definitiva, se trata de un debate indispensable para el futuro de nuestro pueblo. Y el primer desafío que tenemos radica en no caer en las trampas del discurso impuesto por los sectores dominantes que solo persiguen “deslaboralizar los vínculos laborales” y esterilizar al sujeto sindical. No es una pelea nueva, las relaciones de trabajo siempre estuvieron atravesadas por relaciones de poder e intereses que aspiran a fragmentar, romper lazos e individualizar a las personas. Sabemos, y saben, muy bien que los individuos aislados tienen menos fuerza para defender sus derechos.

Por último, comparto una convicción: además de desmantelar mentiras y de elaborar argumentos e ideas superadoras, es necesario acumular poder político orientado a garantizar derechos y a construir un futuro más justo.