La crueldad desinhibida

La desafortunada frase del intendente de la localidad de Caseros, Entre Ríos, al que días atrás no se le ocurrió nada mejor que afirmar que para que pueda aumentar el monto de las jubilaciones es necesario que se mueran muchos jubilados, no solo llama la atención por su desinhibida crueldad y su feroz desparpajo, sino que revela algunos límites conceptuales en los modos en los que piensan las cosas los adherentes a la ideología con la que se está (des)gobernando nuestro país. Pero quizás no solamente ellos, y por eso puede valer la pena señalar y proponer una reflexión sobre esos límites tan groseros. Propongo hacerlo destacando tres asuntos.

Uno está asociado a ese tono que suelen tener las intervenciones discursivas de los miembros del gobierno nacional, y también la orientación efectiva de sus políticas, que suele identificarse -y que recién identifiqué- con la palabra “crueldad”. No estoy seguro de que sea la mejor, sobre todo en la medida en que tiende a, digamos, “subjetivizar” nuestro análisis y nuestra crítica, como si las políticas de destrucción de las condiciones mismas de la vida que enfrentamos fueran la consecuencia, apenas, de un rasgo de carácter, o incluso de una condición moral, de quienes nos gobiernan, y no de un programa que tiene autores, actores e intereses, y también un conjunto de supuestos teóricos, incluso filosóficos, que es necesario inspeccionar y discutir.

El primero de ellos puede ser formulado con una frase sencilla que a los máximos voceros del gobierno nacional les gusta repetir. La dijo por vez primera una dirigente por la que nuestros gobernantes profesan una particular devoción, Margaret Thatcher, y dice, en un puñado de simplísimas palabras, que la sociedad no existe. Que lo que existe son individuos solitarios y egoístas, cada uno de los cuales, por lo tanto, solo puede ver en el otro un enemigo, un obstáculo, un motivo de peligro. No alguien con quien comparta alguna cosa tengan en común. A la ideología libertariana la idea misma de “lo común” no le dice nada. No hay nada en común entre esos átomos individualistas y posesivos que somos, y es por eso que puede pensarse en la desgracia, el sufrimiento o aun la muerte del otro como algo que no nos afecta en lo más mínimo. Más aún: que puede resultarnos necesario.

El tema, por supuesto, ha sido considerado en algunos textos mayores de la filosofía política de los últimos siglos: no estamos nada lejos, en efecto, del “estado de naturaleza”, de guerra de todos contra todos, del que nos hablaba Thomas Hobbes, aunque con la diferencia -que ha señalado Cecilia Abdo Ferez en su último libro- de que Hobbes entendía como un elemento fundamental de ese estado de naturaleza el deseo de los individuos de salir de él, mientras que lo que todos los días nos indica con sus discursos el gobierno es que este estado invivible, en el que nos vemos inducidos a ver al otro como un enemigo y a desear que ese otro se muera para que mi jubilación sea un poco menos miserable, es un estado natural y además virtuoso y además definitivo, del que no debemos (del que no debemos querer) salir, porque cualquier idea de una forma distinta de convivencia sería antinatural, distorsiva, populista o keynesiana o comunista o kuka y por lo tanto injusta.

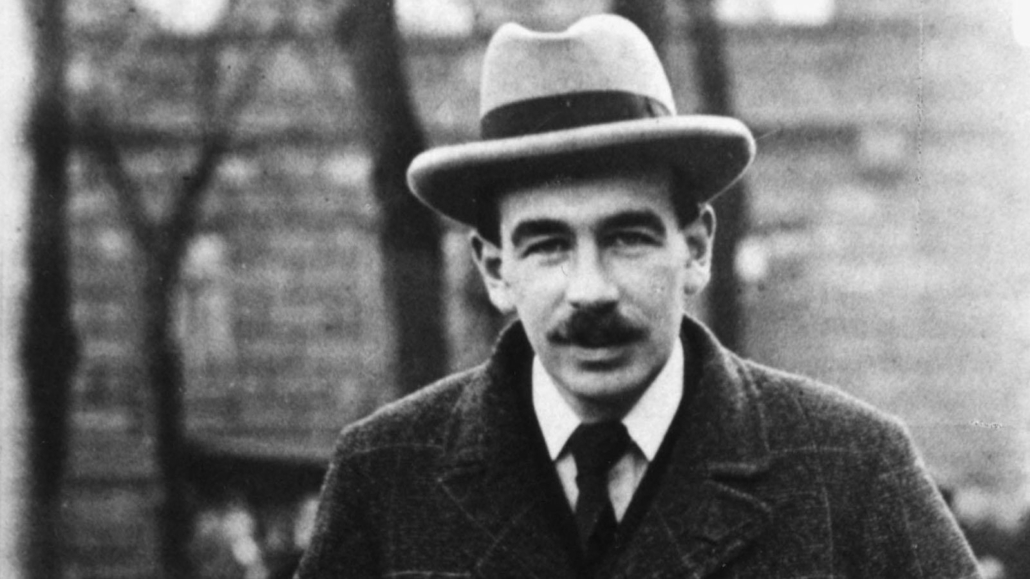

El segundo asunto sobre el que nos permite llamar la atención la frase del intendente de Caseros es uno particularmente importante en las representaciones que tiene este gobierno sobre lo que puede o no puede hacerse. El principio es el siguiente: no hay plata. No hay plata porque, a diferencia de los horribles e irresponsables populistas que gobernaron antes, nosotros sabemos que no se puede gastar más que lo que entra, que el equilibrio fiscal no se negocia (¿no es ese el argumento con el que el gobierno combate primero y veta después las leyes que procuran que con la democracia se coma un poquito más, se cure un poquito mejor y se eduque con un poquito menos de penurias que las que hoy sufrimos?) y que lo que no se puede no se puede y no se discute más. Economicismo. Determinación total de las posibilidades de la (artificial y mala) voluntad política por los límites de la (natural y verdadera) economía, y de una economía, para peor, concebida en un marco estrechamente fiscalista.

Movilización de jubilados en el Congreso, miércoles 28 de mayo.

No es en vano que haya aludido, al pasar, a aquella famosa frase del viejo Alfonsín. Por la que en su momento, creo, dimos menos que lo que valía, quizás porque la supusimos apenas una mala descripción de cómo eran las cosas, y no una virtuosa indicación, un importante programa acerca de cómo debían ser. Lo que Alfonsín, lejos del estrecho procedimentalismo que exhiben, en el mejor de los casos, los voceros del actual gobierno (Guillermo Francos, preguntado por un periodista sobre el derecho democrático a protestar: “No, no, no: no confundamos las cosas. La democracia se ejerce votando; después, el gobierno tiene la obligación de mantener el orden en las calles”), lo que Alfonsín, digo, estaba diciendo, era que no había, que no hay verdadera democracia si los sujetos no pueden ver reconocidos, en ella y gracias a ella, esos derechos fundamentales. El actual gobierno nacional (cuya principal figura dice a quien quiera oírlo que “está en contra de los derechos”, porque “alguien debe pagar por ellos” y nadie tiene por qué hacerlo) no cree una palabra sobre esto.

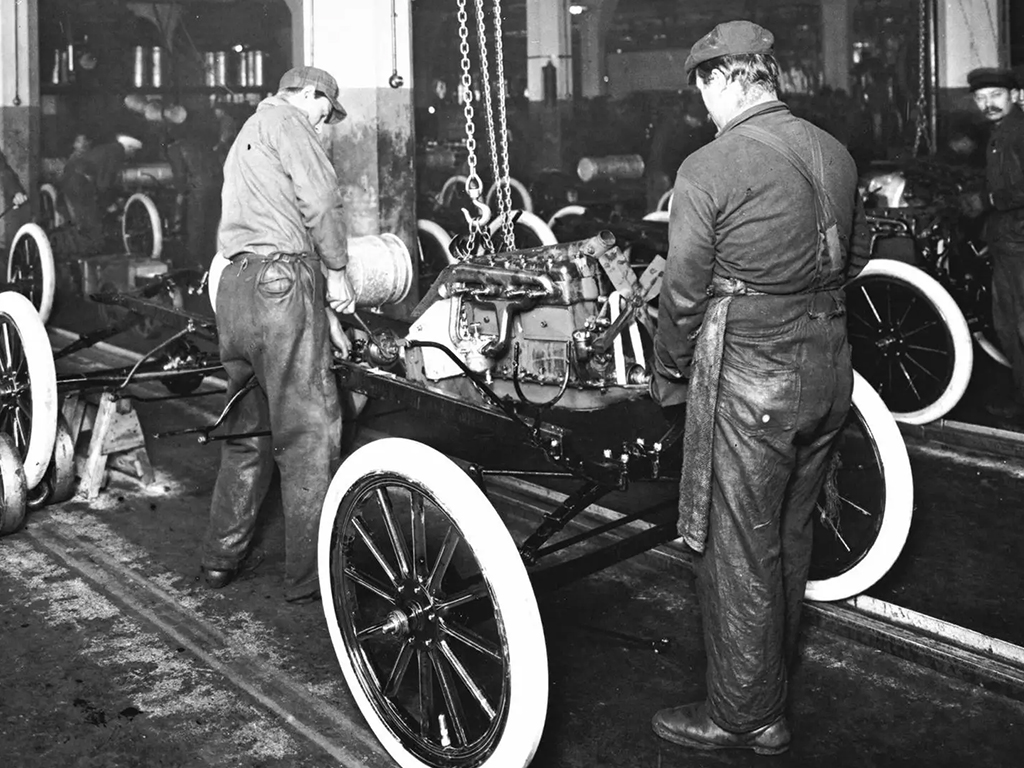

Hay por último una tercera cuestión que la desaforada frase del intendente de Caseros nos invita a pensar: la de qué es y cómo debe financiarse el derecho de las personas mayores a recibir una jubilación (que tiene que ser mucho mejor que la que hoy reciben, desde ya) que les permita vivir con dignidad. Esa extraordinaria institución de la seguridad social argentina fue imaginada en un tiempo de expansión del trabajo industrial y del trabajo en general, en un país que era joven y que tenía una población joven y que estaba en crecimiento, y donde la retención de un determinado porcentaje de los salarios de los trabajadores “activos”, más el aporte de otro porcentaje del que debían hacerse cargo sus empleadores, permitía financiar muy adecuadamente los ingresos de aquellos que, habiendo trabajado en el pasado, ya tenían la edad suficiente como para disfrutar del justísimo derecho a no tener que seguir haciéndolo para poder vivir.

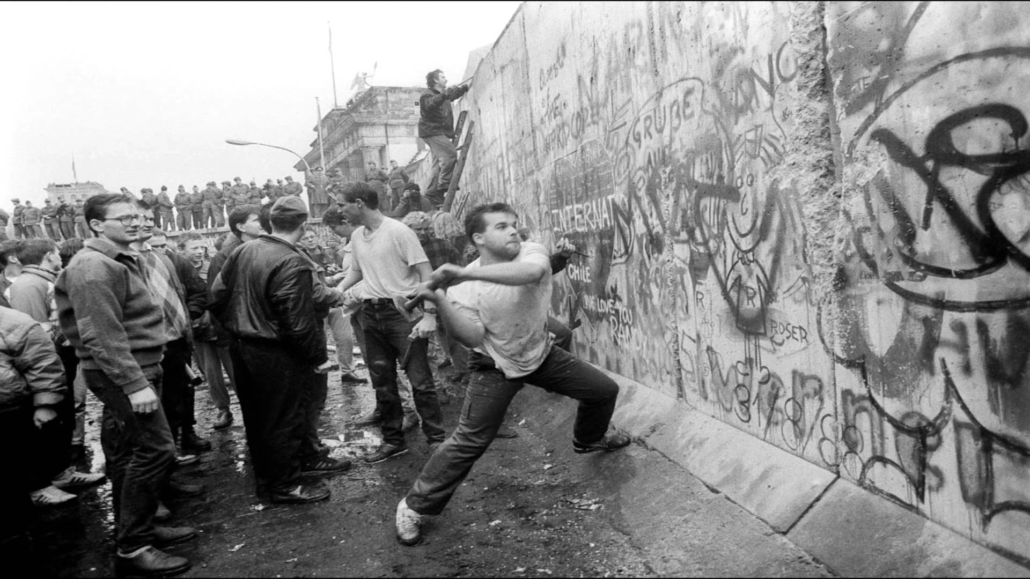

Hoy la situación es muy distinta. La población del país se ha “envejecido”, el trabajo (y sobre todo el trabajo “en blanco”, con recibo de sueldo, retenciones y aportes patronales) escasea, y esos porcentajes calculados sobre la masa salarial de los trabajadores y las trabajadoras formales empiezan a resultar por completo insuficientes para costear la vida de nuestros viejos y de nuestras viejas. (De nuestros trabajadores “pasivos”, iba a escribir, pero recordé que días pasados una compañera, que miércoles a miércoles sale de su casa a protestar a la plaza del Congreso y a ser ahí corrida, apaleada y gaseada por las fuerzas de seguridad de la nación, me indicó, en una conversación sobre estas cosas, que era hora de que dejáramos de nombrarlos con ese adjetivo calificativo tan manifiestamente injusto.)

¿Y entonces? Entonces, que un montón de gente empieza a decir que estamos fritos: que la plata de los trabajadores en actividad no es suficiente para pagar jubilaciones dignas a tanta gente, que esta gente empieza a ser demasiada (¿no lo dijo en su momento la inefable Christine Lagarde?), y que por lo tanto van a tener que ir haciéndonos la gauchada de morirse. Brutal, inhumano y torpe. Lo digo rápido porque aquí no se trata de detalles, sino solo de dejar establecido este principio: es necesario dejar de considerar a la jubilación un derecho laboral y empezar a considerarla un derecho humano, y es necesario dejar de suponer que es solo con las retenciones y los aportes sobre los sueldos de los trabajadores y las trabajadoras en blanco que podemos sostenerlas.

Inauguración del programa Mayores Bonaerenses Activos, que busca promover el bienestar y la inclusión de personas mayores a 60 años.

¿Y con qué más, entonces? No sé, pero propongo que con los impuestos. Con impuestos a los ricos, a sus fortunas, sus lujos, sus ocios. La derecha es genial: cada vez que gobierna, inventa (miente) que la carga fiscal “en este país” es agobiante, reduce los impuestos a los ricos, baja la recaudación, y después dice que no hay plata y que por lo tanto nos tendremos que morir. Necesitamos una reforma tributaria progresiva que dé al Estado, que muy pronto deberá estar gobernado con criterios de mayor justicia que estos que hoy padecemos, los recursos para que los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas vuelvan a ser el corazón democrático de nuestra vida colectiva.

El autor es politólogo y filósofo.