La crueldad desinhibida

La desafortunada frase del intendente de la localidad de Caseros, Entre Ríos, al que días atrás no se le ocurrió nada mejor que afirmar que para que pueda aumentar el monto de las jubilaciones es necesario que se mueran muchos jubilados, no solo llama la atención por su desinhibida crueldad y su feroz desparpajo, sino que revela algunos límites conceptuales en los modos en los que piensan las cosas los adherentes a la ideología con la que se está (des)gobernando nuestro país. Pero quizás no solamente ellos, y por eso puede valer la pena señalar y proponer una reflexión sobre esos límites tan groseros. Propongo hacerlo destacando tres asuntos.

Uno está asociado a ese tono que suelen tener las intervenciones discursivas de los miembros del gobierno nacional, y también la orientación efectiva de sus políticas, que suele identificarse -y que recién identifiqué- con la palabra “crueldad”. No estoy seguro de que sea la mejor, sobre todo en la medida en que tiende a, digamos, “subjetivizar” nuestro análisis y nuestra crítica, como si las políticas de destrucción de las condiciones mismas de la vida que enfrentamos fueran la consecuencia, apenas, de un rasgo de carácter, o incluso de una condición moral, de quienes nos gobiernan, y no de un programa que tiene autores, actores e intereses, y también un conjunto de supuestos teóricos, incluso filosóficos, que es necesario inspeccionar y discutir.

El primero de ellos puede ser formulado con una frase sencilla que a los máximos voceros del gobierno nacional les gusta repetir. La dijo por vez primera una dirigente por la que nuestros gobernantes profesan una particular devoción, Margaret Thatcher, y dice, en un puñado de simplísimas palabras, que la sociedad no existe. Que lo que existe son individuos solitarios y egoístas, cada uno de los cuales, por lo tanto, solo puede ver en el otro un enemigo, un obstáculo, un motivo de peligro. No alguien con quien comparta alguna cosa tengan en común. A la ideología libertariana la idea misma de “lo común” no le dice nada. No hay nada en común entre esos átomos individualistas y posesivos que somos, y es por eso que puede pensarse en la desgracia, el sufrimiento o aun la muerte del otro como algo que no nos afecta en lo más mínimo. Más aún: que puede resultarnos necesario.

El tema, por supuesto, ha sido considerado en algunos textos mayores de la filosofía política de los últimos siglos: no estamos nada lejos, en efecto, del “estado de naturaleza”, de guerra de todos contra todos, del que nos hablaba Thomas Hobbes, aunque con la diferencia -que ha señalado Cecilia Abdo Ferez en su último libro- de que Hobbes entendía como un elemento fundamental de ese estado de naturaleza el deseo de los individuos de salir de él, mientras que lo que todos los días nos indica con sus discursos el gobierno es que este estado invivible, en el que nos vemos inducidos a ver al otro como un enemigo y a desear que ese otro se muera para que mi jubilación sea un poco menos miserable, es un estado natural y además virtuoso y además definitivo, del que no debemos (del que no debemos querer) salir, porque cualquier idea de una forma distinta de convivencia sería antinatural, distorsiva, populista o keynesiana o comunista o kuka y por lo tanto injusta.

El segundo asunto sobre el que nos permite llamar la atención la frase del intendente de Caseros es uno particularmente importante en las representaciones que tiene este gobierno sobre lo que puede o no puede hacerse. El principio es el siguiente: no hay plata. No hay plata porque, a diferencia de los horribles e irresponsables populistas que gobernaron antes, nosotros sabemos que no se puede gastar más que lo que entra, que el equilibrio fiscal no se negocia (¿no es ese el argumento con el que el gobierno combate primero y veta después las leyes que procuran que con la democracia se coma un poquito más, se cure un poquito mejor y se eduque con un poquito menos de penurias que las que hoy sufrimos?) y que lo que no se puede no se puede y no se discute más. Economicismo. Determinación total de las posibilidades de la (artificial y mala) voluntad política por los límites de la (natural y verdadera) economía, y de una economía, para peor, concebida en un marco estrechamente fiscalista.

Movilización de jubilados en el Congreso, miércoles 28 de mayo.

No es en vano que haya aludido, al pasar, a aquella famosa frase del viejo Alfonsín. Por la que en su momento, creo, dimos menos que lo que valía, quizás porque la supusimos apenas una mala descripción de cómo eran las cosas, y no una virtuosa indicación, un importante programa acerca de cómo debían ser. Lo que Alfonsín, lejos del estrecho procedimentalismo que exhiben, en el mejor de los casos, los voceros del actual gobierno (Guillermo Francos, preguntado por un periodista sobre el derecho democrático a protestar: “No, no, no: no confundamos las cosas. La democracia se ejerce votando; después, el gobierno tiene la obligación de mantener el orden en las calles”), lo que Alfonsín, digo, estaba diciendo, era que no había, que no hay verdadera democracia si los sujetos no pueden ver reconocidos, en ella y gracias a ella, esos derechos fundamentales. El actual gobierno nacional (cuya principal figura dice a quien quiera oírlo que “está en contra de los derechos”, porque “alguien debe pagar por ellos” y nadie tiene por qué hacerlo) no cree una palabra sobre esto.

Hay por último una tercera cuestión que la desaforada frase del intendente de Caseros nos invita a pensar: la de qué es y cómo debe financiarse el derecho de las personas mayores a recibir una jubilación (que tiene que ser mucho mejor que la que hoy reciben, desde ya) que les permita vivir con dignidad. Esa extraordinaria institución de la seguridad social argentina fue imaginada en un tiempo de expansión del trabajo industrial y del trabajo en general, en un país que era joven y que tenía una población joven y que estaba en crecimiento, y donde la retención de un determinado porcentaje de los salarios de los trabajadores “activos”, más el aporte de otro porcentaje del que debían hacerse cargo sus empleadores, permitía financiar muy adecuadamente los ingresos de aquellos que, habiendo trabajado en el pasado, ya tenían la edad suficiente como para disfrutar del justísimo derecho a no tener que seguir haciéndolo para poder vivir.

Hoy la situación es muy distinta. La población del país se ha “envejecido”, el trabajo (y sobre todo el trabajo “en blanco”, con recibo de sueldo, retenciones y aportes patronales) escasea, y esos porcentajes calculados sobre la masa salarial de los trabajadores y las trabajadoras formales empiezan a resultar por completo insuficientes para costear la vida de nuestros viejos y de nuestras viejas. (De nuestros trabajadores “pasivos”, iba a escribir, pero recordé que días pasados una compañera, que miércoles a miércoles sale de su casa a protestar a la plaza del Congreso y a ser ahí corrida, apaleada y gaseada por las fuerzas de seguridad de la nación, me indicó, en una conversación sobre estas cosas, que era hora de que dejáramos de nombrarlos con ese adjetivo calificativo tan manifiestamente injusto.)

¿Y entonces? Entonces, que un montón de gente empieza a decir que estamos fritos: que la plata de los trabajadores en actividad no es suficiente para pagar jubilaciones dignas a tanta gente, que esta gente empieza a ser demasiada (¿no lo dijo en su momento la inefable Christine Lagarde?), y que por lo tanto van a tener que ir haciéndonos la gauchada de morirse. Brutal, inhumano y torpe. Lo digo rápido porque aquí no se trata de detalles, sino solo de dejar establecido este principio: es necesario dejar de considerar a la jubilación un derecho laboral y empezar a considerarla un derecho humano, y es necesario dejar de suponer que es solo con las retenciones y los aportes sobre los sueldos de los trabajadores y las trabajadoras en blanco que podemos sostenerlas.

Inauguración del programa Mayores Bonaerenses Activos, que busca promover el bienestar y la inclusión de personas mayores a 60 años.

¿Y con qué más, entonces? No sé, pero propongo que con los impuestos. Con impuestos a los ricos, a sus fortunas, sus lujos, sus ocios. La derecha es genial: cada vez que gobierna, inventa (miente) que la carga fiscal “en este país” es agobiante, reduce los impuestos a los ricos, baja la recaudación, y después dice que no hay plata y que por lo tanto nos tendremos que morir. Necesitamos una reforma tributaria progresiva que dé al Estado, que muy pronto deberá estar gobernado con criterios de mayor justicia que estos que hoy padecemos, los recursos para que los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas vuelvan a ser el corazón democrático de nuestra vida colectiva.

El autor es politólogo y filósofo.

Defender la Provincia

MDF – En tu opinión, ¿qué está en juego en las próximas elecciones legislativas del 7 de septiembre?

Verónica Magario – Se puede formular de una manera sencilla: se trata de aprobarle la gestión a Milei o desaprobársela. Ese día, las y los bonaerenses le dirán al presidente si su plan económico financiero está bien o si no lo quieren más y que debe cambiarlo de cuajo.

La provincia, sus mujeres y hombres, se expresarán sobre este “ordenamiento” de la macro, que ya vemos en los hechos que no es tal, aunque les haya destrozado la vida de todos los días a la gente, esa microeconomía que Milei desprecia e ignora o, mejor dicho, que la desprecia porque la ignora.

El 7 de septiembre se enfrentan en las urnas dos modelos opuestos, que se vienen enfrentando en el día a día desde que Milei asumió. En la Provincia de Buenos Aires venimos demostrando, a pesar de todas las gigantescas piedras en el camino que Milei nos pone todos los días, que es posible trabajar para que las personas vivan mejor, un poco mejor.

Esa es la verdadera macro, la macro responsabilidad de no empujar para que la plata se la lleven afuera los de siempre en lugar de que vaya al bolsillo de los que trabajan. La macro responsabilidad de que los más vulnerables cuenten con un Estado eficiente para que los auxilien en la emergencia.

Esa es la gigantesca tarea que el gobierno bonaerense, con Axel a la cabeza, viene dando desde hace más de un año y medio contra el salvajismo libertario de Milei.

Precisamente la elección del 7 de septiembre es sobre estas dos posibilidades. O alentarlo a Milei con el voto para que siga destrozando la vida de los bonaerenses o frenarlo, decirle “hasta acá”.

MDF – Se decide entre dos modelos diametralmente opuestos, entonces. En consecuencia, el de Milei es integralmente objetado desde Fuerza Patria.

VM– Exactamente. Nosotros estamos atacando a todas las políticas implementadas por Milei – políticamente y dentro de las reglas democráticas, las cuales siempre hemos respetado aunque los antiperonistas muchas veces no lo hicieron. A su plan económico y financiero, que destruye a la industria, el trabajo, los salarios, la educación, no sólo a las universidades, sino también a las escuelas primarias.

Un plan que empobrece, que destruye el sistema de salud, que agrede a los discapacitados, a los enfermos oncológicos, que destroza una red de derechos que se empezaron a construir en la Argentina desde hace más de 100 años.

Nuestro gobierno es la contracara de Milei. Es un sistema de escudo y red que funciona por convicción ideológica y por necesidad de las y los bonaerenses, que ya no pueden más, que cada día viven peor y que ven que el gobierno nacional busca aprobación para profundizar aún más el ajuste, la recesión, la pérdida de poder adquisitivo, las esperanzas.

Entrega de escrituras en Almirante Brown.

Milei desfinancia la ciencia y la tecnología en forma intencional y a eso nos oponemos en la medida de las posibilidades cada día. Porque un país, una provincia en nuestro caso, con esas inversiones desarrolla el crecimiento a través de una mejor producción, innovación tecnológica y nuevas líneas productivas que generan crecimiento económico.

Y precisamente esa no es la provincia que quiere y necesita Milei. Él está planchando y parando todo. Necesita que sólo ingresen dólares por extractivismo sin controles ni medida y con bajísima rentabilidad para el país y para las provincias, y que ingresen dólares por venta primarizada agrícola ganadera, nada más.

El resto de la actividad de un país necesita funcionamiento del Estado, regulación para redistribuir de modo que la sociedad crezca y eso es lo que él no quiere. Intencionalmente tira todo para abajo porque es el único modo que su ideología funcione: cuando el Estado deja de estar presente nadie espera nada y entonces se abren las puertas para que se generalice esto que estamos viendo: EE.UU. quiere mandar a su embajador a decirle a las provincias, o sea a nosotros, qué puede y qué no puede hacer desde el punto de vista de sus intereses y necesidades.

MDF– Hablabas del daño en la microeconomía que provocan los movimientos que el gobierno hace en la macroeconomía: ¿cómo es el desafío de explicar esto con claridad en el contacto diario con la gente y cómo se ejemplifica?

VM– No es con slogans ni con explicaciones económicas complicadas. Es mirando la realidad junto a las y los bonaerenses. No es una frase vacía cuando decimos que hay otro camino y es el que estamos recorriendo con Axel.

La querida Provincia de Buenos Aires es en muchos sentidos (productivos, económicos, demográficos) el 40% de todo el país. Y es aquí, en nuestra tierra, en nuestro lugar de pertenencia, en donde debemos limitar, donde tenemos que frenar todo lo que podamos el ingreso de la motosierra.

Toda la sociedad es testigo y sufre en carne propia todo el daño que ya ha hecho Milei, que incluye apropiarse de fondos legítimos que son de las y los bonaerenses, una decisión que recae en su calidad de vida, porque Milei se queda con plata que debería ir directamente a la gente en recursos de salud, de educación, de obras de infraestructura, de apoyo a las pymes, a los comerciantes… a los más vulnerables.

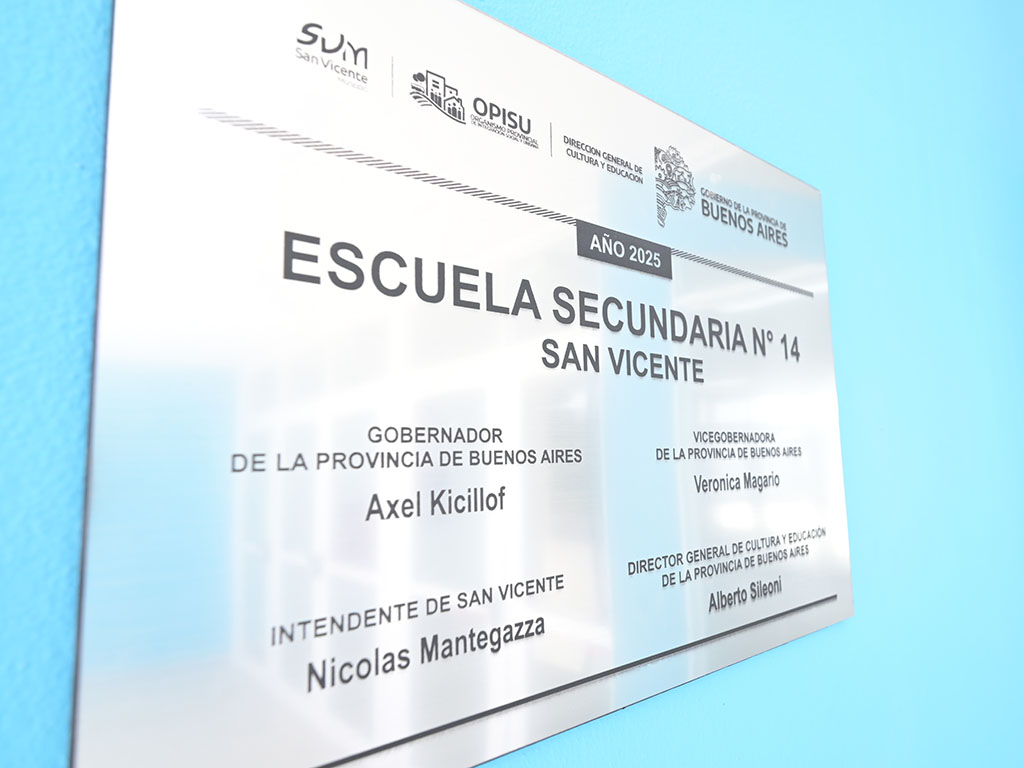

Podemos mostrar hechos concretos, porque estamos abriendo nuevas escuelas y agrandando a las ya existentes con más aulas; abriendo nuevos hospitales y centros de salud y dotando de tecnología y ambulancias a los que ya funcionaban, haciendo las obras de infraestructura que tienen que ver con la vida diaria de los bonaerenses, atendiendo las necesidades básicas para asegurar la alimentación en medio de este desastre, el cuidado de niños y ancianos y los derechos irrenunciables de todos.

Inauguración del nuevo polo educativo en Alejandro Korn: Jardín de Infantes N°919, Escuela Primaria N°33 y Escuela Secundaria N°14.

MDF– Mencionabas los recortes presupuestarios desde el gobierno nacional a la provincia y sus efectos: ¿Cómo se aborda esta circunstancia para que no parezca que es un reclamo del gobierno provincial, de sus necesidades, es decir, político?

VM– La sociedad entiende que si no hacemos más es porque nos pasa lo mismo que a las demás provincias, que si no la aliviamos aún más es porque Milei se queda con los recursos de la gente.

De todos modos, entiendo la pregunta y la prevención, porque la propaganda permanente del gobierno nacional y de sus voceros es mentir y volver a mentir sobre este tema, como sobre todos los demás.

Pero no nos vamos a rendir ante la motosierra, la mentira, la crueldad y la irresponsabilidad de Milei. No nos vamos a cansar de señalar lo que le gente sufre y sabe que los demás sufren. Milei es el culpable de que viajar en colectivo se haga imposible porque cuesta una gran parte de lo que se gana por día…

Es el culpable de que los jubilados (que no son una figura abstracta: son nuestros padres, abuelos, vecinos) no puedan comprar los remedios que necesitan para cuidar su salud. Es el culpable de que las familias se estén privando de alimentos básicos, de que se vaya cada vez más plata de los ingresos en pagar los servicios y que el día 15 de cada mes a la gente la ataque la desesperación porque ya no tienen plata…

Milei es el culpable de los miles y miles y miles de empleos perdidos, del terror a perder el trabajo, porque otro igual no hay, es el culpable de las pymes cerradas, de los productores arruinados, de las changas desaparecidas, o deterioradas por las que pagan dos pesos.

La realidad está a la vista. Y entendemos que el responsable también. Todo esto ya pasó en la Argentina y más de una vez. Y en cada ocasión, quienes nos opusimos debimos hacer el máximo esfuerzo para que las urnas derrotaran a quienes llevaban estas políticas de ultraderecha adelante.

Rosas, Caseros y Perón

Juan Manuel de Rosas fue nuestro primer jefe popular. Seguido y admirado por gauchos, originarios, afrodescendientes. Se opuso a admitir la doctrina del libre comercio, propagada por la potencia de turno, Gran Bretaña. Mantuvo durante veinte años fuera del poder a la oligarquía porteña.

Los historiadores liberales repudiaron a Rosas por plantear un proyecto de país nacional, popular, federal y latinoamericanista distinto al que deseaban. Condenado al infierno de esa versión que se convertiría en “la oficial” pasó a ser el maldito de nuestra historia. Y nos enseñaron a odiarlo. Pero ¿quién es Juan Manuel de Rosas en el marco de la historia argentina y la formación del Estado? ¿Por qué se soslaya sistemáticamente su defensa de la soberanía nacional frente a Francia e Inglaterra? ¿Por qué San Martín le legó en su testamento el sable que lo acompañó en la lucha por la independencia americana? ¿Por qué los sectores populares lo amaron hasta la idolatría?

El Restaurador fue destituido en el combate de Caseros, inerme ante la traición de Urquiza con el apoyo de Brasil e Inglaterra. Apelemos a la verdad histórica. Rosas había insinuado que no aceptaría otra reelección como Gobernador de Buenos Aires cuando terminara su período en marzo de 1850. Durante el año 1849 lo reiteró varias veces y cuando llegó diciembre lo anunció una vez más. Como en 1832 y 1835 puede presumirse que Rosas procuraba mejorar su situación política antes de emprender una guerra contra el Brasil que lo convertiría en árbitro de Sud América. Da respaldo a esta presunción el proyecto entonces presentado en la Legislatura porteña de ser consagrado Jefe Supremo de la Confederación, con plenos poderes nacionales, con lo que don Juan Manuel dejaba de ser el Gobernador de Buenos Aires y Encargado de las Relaciones Exteriores para convertirse en Jefe del Estado argentino. Once provincias adhirieron al proyecto.

Entre Ríos y Corrientes se abstuvieron y el 1º de mayo de 1851 Urquiza aceptó la renuncia presentada por Rosas, separó a Entre Ríos de la Confederación y la declaró en aptitud de entenderse con todos las potencias hasta que las provincias reunidas en asamblea determinaran el futuro gobernante. Su satélite Corrientes imitó esta actitud. El pretexto de Urquiza fue dictar una constitución, a lo que Rosas se oponía.

Los enemigos de don Juan Manuel, luego del sostenido fracaso en derrocarlo de intelectuales, potencias extranjeras y probados jefes de nuestra independencia, sentían sus corazones latir con esperanza pues había llegado el momento en que quien confrontaría con el invicto dictador era alguien de su misma hechura: un recio caudillo federal, de gran carisma entre la chusma y con mayor talento y experiencia en el campo de batalla. A sus fuerzas se incorporarían un revoltoso boletinero, Domingo Sarmiento, y un joven artillero y mediocre poeta, Bartolomé Mitre.

En la Banda Oriental acampaba el segundo mejor ejército de Rosas, quien se había ocupado de suministrar el mejor armamento posible para sus cinco mil aguerridos soldados, veteranos de muchas campañas. Contaba también con una excelente caballada y varias piezas de artillería de buen poder de fuego dejadas atrás por la rendición de ingleses y franceses. Pero a pesar de sus virtudes no tenía envergadura suficiente para resistir una acometida de las tropas al mando de Urquiza. Mucho menos si a éstas se le sumaban las de su nuevo aliado, el Imperio del Brasil.

El entrerriano invade el Uruguay el 18 de julio de 1851. El 4 de septiembre lo imita un ejército brasileño de dieciséis mil hombres a cuyo frente va el militar más prestigioso de su país, el marqués de Caxias. Además con una fuerte suma en la faltriquera para sobornar políticos uruguayos y jefes del ejército de Oribe. Esto, sumado a una inteligente política de “ni vencedores ni vencidos” prometiendo el perdón y la reincorporación a la “fuerzas vencedoras” provocó una importante deserción de oficiales y soldados federales.

Oribe, quien sostuvo una secreta y prolongada entrevista con Urquiza, no ofreció resistencia capitulando el 8 de octubre de 1851, “desacreditado pero no deshonrado” como él mismo escribirá, sobre la base de una amnistía política y de la independencia del Uruguay. Después de tantos años de una recíproca lealtad que había sobrellevado tantas contingencias extremas, traicionaba a Rosas, para muchos sospechosamente, al aceptar la derrota sin presentar batalla y sin consultar al Restaurador.

La etapa siguiente de la campaña aliada era el ataque a Buenos Aires. El tratado del 21 de noviembre de 1851, entre Brasil, Uruguay y los “estados de Entre Ríos y Corrientes”, estableció que el aporte humano correría por cuenta de las provincias del Litoral. Brasil facilitaría los abultados 100.000 patacones mensuales exigidos por Urquiza para afrontar “gastos bélicos”; también 2.000 espadas de guerra y todas las municiones y armas de guerra que fuesen necesarias; además una división de infantería, un regimiento de caballería, dos baterías de artillería de seis cañones cada una, los que sumarían 4.000 hombres bajo el mando del prestigioso general Manuel Márquez de Souza; en cuanto al apoyo fluvial, en lo que la Confederación rosista era muy débil, la escuadra imperial ocuparía el Paraná y el Uruguay facilitando los desplazamientos del bien llamado “ejército grande” y obstruyendo los del enemigo; por fin, otro ejército de 12.000 soldados brasileros, llamado “de reserva”, se desplegaría en las costas del río de la Plata y del Uruguay para traspasarlos en cuanto fuese necesario.

Los 100.000 pesos fuertes exigidas por el jefe entrerriano le parecen al marqués de Caxias una contribución excesiva porque no ignora que el abastecimiento de carne proviene de los propias haciendas de Urquiza y porque, como es costumbre, la provisión de otros insumos y de animales se hace por confiscación forzosa en los establecimientos privados de la zona. Le cuesta confiar en quien ya ha traicionado, pero sabe que su persona y sus fuerzas son indispensables para lograr la caída de un vecino tan incómodo.

Entonces el 20 de diciembre escribirá con realismo a su gobierno aconsejando una respuesta positiva: “Cualquier negativa nuestra lo irritaría siendo, como V.E. sabe, alguien a quien poco falta para mudar de opinión de la noche a la mañana (…) No le sería difícil arreglarse con Rosas y volverse contra nosotros”.

También influía la recompensa, acordada y firmada con sus socios beligerantes, de la incorporación de las riquísimas Misiones Orientales, de elevada significación estratégica por su ubicación geográfica que se irradiaba hacia Brasil, Paraguay, Argentina y .sobre todo, Uruguay. La guerra será declarada formalmente: “Los estados aliados declaran solemnemente que no pretenden hacer la guerra a la Confederación Argentina(…) El objeto único a que los Estados Aliados se dirigen es liberar al Pueblo Argentino de la opresión que sufre bajo la dominación tiránica del Gobernador Don Juan Manuel de Rosas”.

Desactivado Oribe, el ejército de Urquiza se embarca en Montevideo hacia fines de octubre de 1851 en tres barcos brasileños que lo transportan a Entre Ríos. Desde allí comenzará su marcha sobre Buenos Aires cruzando el Paraná sin hallar oposición debido a que el general Pascual Echagüe, gobernador de Santa Fe, recibe orden de retroceder hasta juntarse con Rosas en Santos Lugares, en las afueras de Buenos Aires, donde se concentrarán las pocas fuerzas disponibles para la defensa.

En su marcha por la campiña bonaerense Urquiza no encuentra las esperadas adhesiones a pesar de que se suponía que los pobladores iban a levantarse en contra del”tirano”. Pero a los habitantes de las pampas les resultaba inadmisible la alianza con el enemigo brasilero y resistieron pasivamente a los “libertadores”, como dieron en llamarse a sí mismos, negándoles información, contactos y provisiones, y manteniéndose fieles al gobernador de Buenos Aires. Según el general César Díaz, comandante de las fuerzas uruguayas, “evitaban nuestro contacto como si les fuera odioso, las casas de campo estaban abandonadas y sus moradores se habían retirado huyendo de nosotros como de una irrupción de vándalos”. Agregará en sus “Memorias”: “El espíritu de los habitantes de la campaña de Buenos Aires era completamente favorable a Rosas”.

Axel Kicillof en su despacho junto a un cuadro de Juan Manuel de Rosas.

Hasta Urquiza estaba asombrado y preocupado al ver “que el país tan maltratado por la tiranía de ese bárbaro se haya reunido en masa para sostenerlo”. Díaz anotará una sorprendente confesión del jefe entrerriano: “Si no hubiera sido el interés que tengo en promover la organización de la República, yo hubiera debido conservarme aliado a Rosas porque estoy persuadido de que es un hombre muy popular en este país”.

Las únicas unidades que le quedaban a Rosas eran la artillería y el regimiento de reserva cuyo comando, en un gesto de hidalga confianza , ofreció a dos oficiales unitarios que habían regresado a Buenos Aires para luchar de su lado y en contra de los invasores extranjeros: Mariano Chilavert y Pedro José Díaz. Ambos aceptaron y, en la última batalla, lucharon vigorosamente por Rosas.

Nombró a Angel Pacheco comandante de la vanguardia y luego comandante en jefe del centro y norte de Buenos Aires. Pero todo evidencia que, sobornado o realistamente convencido de la inutilidad de resistir, no tomó iniciativa contra el enemigo ni permitió que lo hicieran sus subordinados. Ante el disgustado reclamo de don Juan Manuel ofreció su renuncia, que no fue aceptada.

El 30 de enero ese jefe militar a quien el Restaurador había permitido enriquecerse haciendo del verbo “pachequear” un sinónimo de cuatrerear, dejó su puesto sin consultarlo y se marchó a su estancia “El Talar de López” sobre el río “las Conchas”. Allí presentó nuevamente su renuncia y mientras se estaba librando la batalla final para el régimen, el general Pacheco, en quien Rosas había depositado su confianza a lo largo de muchos años, y su fuerza de caballería de quinientos hombres descansaban en su estancia. Para colmo de males también perdió el aporte del héroe de Obligado, general Mansilla, quien cayó misteriosamente enfermo el 26 de diciembre luego de advertirle a su cuñado que no lo consideraba con capacidad militar para conducir un ejército de 20.000 hombres.

Todos conocemos el resultado del combate de Caseros y el digno exilio del Restaurador. Fue entonces cuando nuestra Patria cambió definitivamente de rumbo.

Batalla de Caseros, 3 de febrero 1852.

¿Cuál fue la opinión de Perón sobre Rosas?

En carta dirigida a su padre Mario, residente en Malaspina (Chubut), cuando era un joven oficial de 23 años de edad, escribía:

“No olvides papá que este espíritu de patriotismo que vos mismo supiste inculcarme, brama hoy un odio tremendo a Inglaterra que se reveló en 1806 y 1807 y con las tristemente argentinas Islas Malvinas, donde hasta hoy hay gobierno inglés; por eso fui contrario siempre a lo que fuera británico, y después del Brasil a nadie ni a nada tengo tanta repulsión.

Francia e Inglaterra siempre conspiraron contra nuestro comercio y nuestro adelanto y si no a los hechos:

En 1845 llegó a Buenos Aires la abrumadora intervención anglo-francesa; se libró el combate de Obligado, que no es un episodio insignificante de la Historia Argentina, sino glorioso por (que) en él se luchó por la eterna argentinización del Río de la Plata por el cual luchaban Francia e Inglaterra por política brasilera encarnada en el diplomático Visconde de Abrantes.

Rosas con ser Tirano, fue el más grande argentino de esos años y el mejor diplomático de su época, ¿no demostró serlo cuando en medio de la guerra recibió a Mr. Hood y haciendo amueblar lujosamente su casa dijo: «Ofrescanselá al Mister», seguro de las ventajas que obtendría?

¿No demostró ser argentino y tener un carácter de hierro cuando después de haber fracasado diez plenipotenciarios ingleses consiguió más por su ingenio que por la fuerza de la República que en esa época constaba solo con 800.000 habitantes; todo cuanto quiso y pensó de la Gran Bretaña y Francia?; porque fue gobernante experto y él siempre sintió gran odio por Inglaterra porque esta siempre conspiró contra nuestro Gran Río, ese grato recuerdo tenemos de Rosas que fue el único gobernante desde 1810 hasta 1915 que no cedió ante nadie ni a la Gran Bretaña y Francia juntas y como les contestó no admitía nada hasta que no saludasen al pabellón argentino con 21 cañonazos porque lo habían ofendido; al día siguiente, sin que nadie le requiriera a la Gran Bretaña, entraba a Los Pozos la corbeta Harpy y, enarbolan¬do el pabellón argentino al tope de proa, hizo el saludo de 21 cañonazos.

Rosas antes que todo fue patriota”.

El autor es escritor, historiador y psicoanalista.

BRICS: la puerta al futuro que cerró Milei.

Hola, ¿cómo están? Esta es una buena semana para detenernos a pensar en los BRICS y (una vez más) llevarnos las manos a la cabeza por todas las oportunidades que la Argentina está dejando pasar por decisión de Milei. Pero aprovechemos este espacio no solo para lamentarnos, sino también para analizar lo que representa este gigante geopolítico en el escenario global y reafirmar nuestra convicción: ya llegará el momento de volver a estar donde debemos.

El Presidente Lula recibió hace unas semanas a presidentes y cancilleres de los países que integran esta alianza sin Argentina. Bajo la brisa carioca, encarnó claramente el aforismo confuciano: “cuando soplan vientos de cambio, algunos construyen muros y otros, molinos”. Ante la crisis climática, las guerras comerciales, los conflictos armados y las disrupciones tecnológicas, Brasil y los países de los BRICS optan por adaptarse con inteligencia y aprovechar esos vientos —a veces huracanados— para avanzar. En contraste, la Argentina de Milei se atrinchera en dogmas ideológicos que no hacen más que profundizar nuestra vulnerabilidad frente a este (des)orden internacional.

El Sur sopla fuerte

Desde inicio del nuevo milenio los países que conforman la alianza de los llamados BRICS -originalmente Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica- eligieron convertirse en “molinos” para que los países del sur global pudieran tener voz y voto en la disputa por un nuevo orden multipolar. La alianza no solo buscaba orientar esos vientos para impulsar sus intereses políticos, económicos y geopolíticos, sino que se convertiría en una apuesta estratégica para desafiar la hegemonía del Norte Global y los principales centros financieros comandados por Estados Unidos y Europa.

Y tenían con qué y con quiénes. Los BRICS representan hoy cerca del 39% del PBI mundial (superando desde 2019 el peso en declive del G7) y una multitud de personas: casi el 50% de la población global. En términos comerciales, representan un cuarto de todo el comercio internacional. Además, su expansión en 2024 –de la que Argentina eligió inexplicablemente autoexcluirse- incorporó a otras potencias energéticas como Arabia Saudita, Irán, Egipto, Etiopía y los Emiratos Árabes Unidos, que ampliaron las regiones donde se encuentra presente el bloque (en términos territoriales, abarcan el 36% del planeta). Una asociación que dista de ser homogénea en sus atributos políticos y más bien responde a una clave constante de la política internacional: busca tu media naranja, y asóciate con quien puedas complementarte económica y políticamente para tener influencia en el orden mundial.

La clave de los BRICS reside, además, en la autonomía estratégica que desde el inicio buscó construir. Con instituciones propias como el Nuevo Banco de Desarrollo (NDB por sus siglas en inglés), el bloque busca financiar proyectos de infraestructura y de desarrollo sin las condicionalidades que imponen organismos como el FMI, con exigencias y tasas insostenibles que históricamente asfixiaron a las economías en desarrollo. Además, cada vez más utilizan sus monedas locales, desdolarizando paulatinamente el comercio internacional y estableciendo mecanismos financieros alternativos. Estos esfuerzos representan, hoy por hoy, la mayor apuesta para desafiar la estructura financiera internacional que durante décadas se desarrolló bajo la hegemonía de las potencias occidentales. In your face FMI.

Todo esto ha generado una ferviente atracción entre los países del sur global, que buscan una mayor autonomía estratégica, un mayor equilibrio en la toma de decisiones y una menor intervención extranjera o imposición de sanciones unilaterales por parte de las grandes potencias. Y si, nosotros nos pegamos un tiro en el pie…

Entre esos países con intención de sumarse a los BRICS (que fueron más de 40) se encontraba la Argentina. Desde la constitución del bloque en el año 2009, el país aspiraba a formar parte de manera protagónica, incluso jugando a sumar una letra y que se transformara en los BRICS-A. La conveniencia era clarísima: post crisis financiera de 2008, se trataba de una oportunidad para abrirnos a nuevas alianzas, diversificar nuestros socios comerciales y tecnológicos, acceder a canales de financiamiento más flexibles y reforzar nuestra autonomía en un escenario internacional cada vez más fragmentado e impredecible.

Fueron los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner durante sus dos mandatos, y luego el de Alberto Fernández, los que trabajaron junto a China y Brasil principalmente para que nuestro país pudiera convertirse en un miembro de este nuevo actor geopolítico. Finalmente, a fines del 2023, el bloque liderado por nuestro amigo y aliado Luiz Inácio Lula da Silva anunció la invitación a la Argentina a formar parte de este selecto club del sur global. Obrigados, presidente Lula! Pero la ilusión duró poco.

El harakiri de Argentina

A los pocos días de llegar a la presidencia en diciembre de 2023, y antes de que Argentina pudiera siquiera formalizar su incorporación, el gobierno de Milei decide abandonar el ingreso a los BRICS. El mundo celebró la victoria de Argentina en el mundial, pero se quedó boquiabierto con el mayor gol en contra que la historia va a recordar. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó de bochornosa la decisión de no adherir al bloque, “fruto de anteojeras ideológicas que van claramente en contra de los intereses nacionales y limitan el desarrollo de nuestro país”. Una clara inmolación.

Axel Kicillof, Pablo López y Cecilia Nicolini, en una reunión de gestión.

Las razones representan lo que se convertirá en la política exterior mileísta: un alineamiento automático proestaunidense y proisraelí, desconfianza hacia los bloques multilaterales y a todo el sistema de Naciones Unidas. Pasarle la motosierra a todo lo que es sospechoso de ser woke. Solo interesan los acuerdos bilaterales, como el acuerdo de libre comercio que promueve con Estados Unidos en detrimento del Mercosur, aun cuando representan una amenaza para nuestra economía. Aislamiento estúpido sin reciprocidad alguna.

Estas nuevas relaciones carnales con Estados Unidos, (¿les suena?) adquiere una dimensión particular dada la reformulación del rol global norteamericano bajo la influencia del trumpismo. Donde antes se recompensaba a los países dentro de su esfera de influencia con inversión extranjera directa y acceso al financiamiento, la lógica de “América Primero” ha dado paso a una política exterior más hostil. Trump eligió retribuir a sus aliados con sanciones comerciales, presiones diplomáticas y amenazas de anexión de países enteros. Pobre Javo, un amor no correspondido.

¿Qué nos perdimos?

En primer lugar, nos perdimos un mercado gigantesco que, a diferencia de los mercados más maduros y envejecidos, cuenta con una población en expansión y un peso creciente en la economía global, tanto por su escala demográfica como por su dinamismo económico. Y con mayores facilidades, explorando la posibilidad de comerciar en monedas locales, aliviando la necesidad de dólares y potenciando las exportaciones. Los países del bloque representan cerca del 30% de las exportaciones y más del 40% de las importaciones argentinas. Brasil, China y, en menor medida, India son socios comerciales claves para el país.

Perdimos también financiar con el Nuevo Banco de Desarrollo proyectos de infraestructura, transición energética, innovación y cadenas de valor productivas sin condicionalidades macroeconómicas recesivas. En este contexto de ajuste, restricciones externas y una relación cada vez más tirante con el FMI, el NBD podría haber actuado no solo como socio financiero clave sino también como contrapeso político ante las condicionalidades asfixiantes de los organismos internacionales de crédito tradicionales.

Le esquivamos además a la posibilidad de participar en un espacio que tiene cada vez más gravitación política, ante el debilitamiento progresivo del G20 frente a un G7 que monopoliza cada vez más las decisiones relativas a la energía, las finanzas, el comercio o la economía global. Fortalecer una integración global con identidad latinoamericana, construyendo puentes desde el Sur Global. Para potencias emergentes como China, India y Brasil, nuestro país representaba un socio estratégico no solo en la consolidación de un gran mercado global de granos, gas y petróleo -con Vaca Muerta como activo central-, sino también por su potencial para integrarse a cadenas de valor clave para el suministro de estos bienes, así como en sectores como el farmacéutico, las energías renovables, el transporte ferroviario y la tecnología satelital.

¿Hay más? Si, y quizás para mí de los que más prometen: la transición ecológica. Allí, la Argentina podría tener un rol fundamental en materia de producción sostenible de alimentos, desarrollo de nuevas fuentes de energía y capacidades tecnológicas. Brasil sólo con su Banco de Desarrollo (BNDES) a través del Fondo Clima y del Fondo Amazonía está liderando el financiamiento de proyectos verdes en la región con miles de millones de dólares. Y China se ha convertido en el mayor productor de vehículos eléctricos, en almacenamiento de energía y producción de baterías, en adopción de energías renovables, en inversión en infraestructura verde y desarrollando una fuerte diplomacia verde a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Adiós financiamiento climático.

La pertenencia al bloque habría permitido una verdadera incidencia internacional del país, utilizando esta plataforma como un canal colectivo para sumar el respaldo de potencias emergentes a nuestros reclamos históricos. La soberanía sobre las Islas Malvinas, la ilegitimidad de la deuda soberana asumida con el FMI o la posición del país en los juicios en países extranjeros que amenazan nuestra independencia económica son algunos ejemplos. El verdadero Argentina vuelve al mundo.

¿Y las provincias?

“Es un error histórico no haber incorporado a la Argentina a los BRICS… vamos a unirnos apenas podamos”, remarcaba el gobernador Kicillof. Al igual que PBA, muchas provincias siguen apostando por una agenda de desarrollo nacional que sea autónoma, inclusiva y sostenible, dándole prioridad al desarrollo de capacidades nacionales, la lucha contra el cambio climático y la distribución del ingreso.

Milei no solo ha cortado el financiamiento nacional paralizando obras de infraestructura, desfinanciando programas ambientales o vaciando de las políticas públicas sino también el acceso a financiamiento internacional, generando un doble perjuicio para el país. Acá también volvemos a perder la posibilidad de acceder a créditos y fondos para obras de infraestructura y desarrollo de las provincias argentinas.

Construcción de una escuela paralizada por el Gobierno Nacional en la Provincia de Buenos Aires.

Pero los Bancos Multilaterales de Desarrollo se hacen eco y comienzan a anunciar la creación de mecanismos nuevos para financiar a gobiernos subnacionales sin exigir garantías soberanas, desafiando, por ahora tímidamente, la negativa del gobierno nacional a financiar obras públicas y políticas de desarrollo a largo plazo. El protagonismo de China, Brasil e incluso los Bancos Multilaterales más tradicionales para financiar a los gobiernos subnacionales (como el reciente anuncio del BID de disponer de mil millones de USD para los gobiernos subnacionales) empieza a tomar vuelo y promete convertirse en palancas para la disputa por el desarrollo regional.

La necesidad de una estrategia regional común

Pero, ¿es posible cooperar en América Latina en una estrategia común ante este desafío global? Es muy complejo, pero se puede y es urgente. Frente a las amenazas a la democracia, la quiebra del multilateralismo y la dominación de las potencias globales, América Latina necesita seguir apostando a construir una estrategia política, económica y comercial colectiva. La articulación de una voz propia nos permitirá construir autonomía para evitar quedar subordinada a los bloques económicos hegemónicos y poder ponerle freno de manera coordinada al avance de las derechas extremas autoritarias que buscan erosionar el multilateralismo.

Nos permitirá también, seguir apostando por un desarrollo sostenible e inclusivo, anclado en el desarrollo de capacidades nacionales e integrando agendas de industrialización tecnológica, transición ecológica y soberanía energética. Y fundamentalmente, articular el futuro y repensando lo que significa el buen vivir.

Somos una región de paz en un mundo atravesado por conflictos armados y tensiones geopolíticas crecientes; somos acreedores ambientales en una era de emergencia climática; contamos con los recursos naturales estratégicos sobre los cuales se construirán las industrias del futuro; y somos una potencia en seguridad alimentaria, en un planeta que vuelve a poner en primer plano a las crisis por hambrunas. El verdadero reto es hacer valer estos activos en beneficio propio, con una voz regional articulada que nos permita incidir en la redefinición del orden global desde una posición de cooperación y soberanía.

La Argentina tiene derecho al futuro

Más pronto que tarde, el conjunto de la sociedad argentina dimensionará la oportunidad histórica que perdimos (en realidad que nos hicieron perder), el daño económico y el abismo político al que nos arroja la política exterior libertaria. El desmarque explícito a espacios de integración como el Mercosur, la CELAC o la Unasur abonan un unilateralismo y una desinstitucionalización que implican pérdida de autonomía y soberanía estratégica, aislamiento regional, pérdida de oportunidades comerciales y una profunda afectación a nuestra reputación internacional.

Apostar por una mayor articulación con los BRICS o con potencias como China no implica sustituir una dependencia por otra, sino que debe enmarcarse en una estrategia nacional en clave multipolar. La clave para una inserción internacional inteligente está en recuperar una lógica de autonomía estratégica, basada en la diversificación de alianzas y en la defensa de los intereses nacionales con una mirada propia. Debemos volver a aprovechar todas las puertas que se abran, pero sin delegar nuestro rumbo en actores externos

Cuando hablamos del futuro de la Argentina, no lo hacemos desde la resignación ni desde la nostalgia, sino desde la convicción profunda de que nuestro país tiene todo para ser protagonista de una etapa histórica que ya está en marcha: la construcción de un nuevo orden mundial más justo, multipolar y basado en la cooperación entre los pueblos.

En un mundo en plena transición global y disputa tecnológica, Milei le puso un yunque de cemento a las posibilidades de relacionarnos de forma inteligente, soberana y autónoma. Pero el pueblo se lo demandará. Y desde este espacio no solo se lo seguiremos exigiendo, sino que construiremos molinos para que el viento nos empuje hacia un futuro con desarrollo lleno de oportunidades para todos los argentinos y las argentinas.

La inteligencia artificial ¿y el fin del trabajo?

De todos los fantasmas que agitan la irrupción en nuestras vidas de la inteligencia artificial, el que mayores pesadillas despierta es el que plantea una amenaza concreta al trabajo humano.

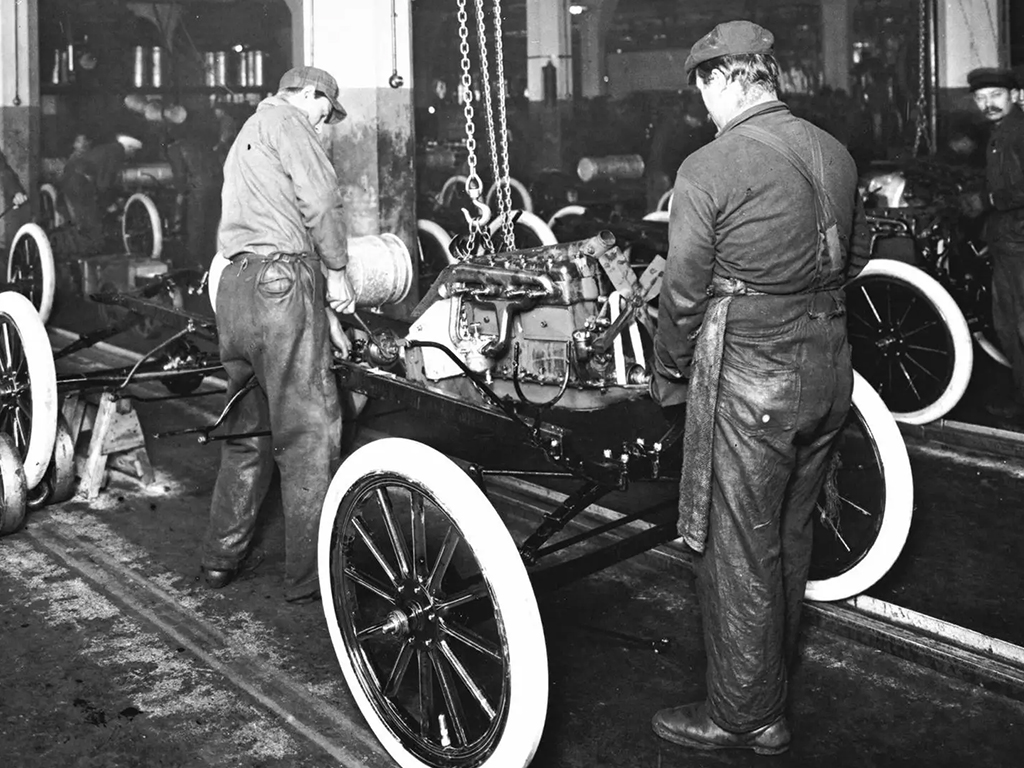

Y no es para menos. Desde la revolución industrial en adelante, nuestras vidas se estructuran alrededor de la actividad laboral. Puede decirse que la cultura del trabajo es una creación humana bastante reciente. Doscientos años es relativamente poco en términos de nuestra evolución.

Antes, el trabajo era otra cosa: explotación de los esclavos y vasallaje feudal en la ruralidad. Pero desde que las máquinas empezaron a pautar la vida laboral en fábricas primero y en oficinas después, cambiaron los hábitos. Las rutinas se ordenaron alrededor de los turnos y horarios de las empresas. Las relaciones familiares, la alimentación y el ocio se organizaron en función del trabajo.

Fábrica Ford, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 1950.

En la cuarta revolución industrial que estamos atravesando, la noción de trabajo vuelve a entrar en discusión. En el corto y mediano plazo, la inteligencia artificial y su propuesta de automatización ponen en riesgo una enorme cantidad de empleos. Curiosamente, cuando décadas atrás se planteaba esta amenaza, el consenso de los especialistas apuntaba a la pérdida de trabajos que pusieran en juego habilidades mecánicas y no aquellos que involucraran tareas intelectuales. Hoy queda claro que, frente a esta ola imparable, tiene muchas más posibilidades de mantenerse en su actividad un electricista que un programador.

La evolución tecnológica viene desafiando, por ejemplo, el futuro de muchos oficios creativos que apenas un puñado de años atrás se creían eternos. Guionistas, locutores, editores, escenógrafos, realizadores, músicos, periodistas y animadores, entre otros, ven como sus horizontes laborales se achican cuanto más avanzan los sistemas de automatización digital. El panorama es preocupante desde dos perspectivas: la de los empleos que se pierden y la de una creatividad que poco tiene de creativa, porque se basa en la repetición de patrones; que es lo que básicamente hacen las máquinas.

El horizonte es inquietante. Las previsiones de quienes se atreven a mirar hacia el futuro auguran que se perderá alrededor del 30 por ciento de los empleos actuales. La propuesta de una renta básica universal para contener a los caídos del sistema no consigue despejar la incertidumbre.

La pregunta es cuán solos estamos en este panorama inquietante. O, mejor dicho, si más allá de las reflexiones filosóficas y los mensajes de alerta, los líderes políticos y sindicales están pensando en cómo mitigar las consecuencias de ese futuro que nos angustia.

No hay una respuesta única. Las diferentes posiciones ideológicas de los gobiernos y sus distintas sensibilidades frente a los problemas de los trabajadores hacen que no haya una sola manera de enfrentar el asunto.

Hay líderes que comprenden lo que está en juego y buscan soluciones. Hay otros que prefieren no actuar y dejar que los tecnomagnates sigan decidiendo el futuro a espaldas del resto de la humanidad. Y hay otros dirigentes que se tapan los ojos porque perciben que el tema les queda demasiado lejos y se entregan.

Pero enfoquémonos en el primer grupo, en los que se comprometen con la búsqueda de alternativas al colapso del empleo. ¿Cuáles son los caminos que imaginan?

Hay un concepto que se menciona en casi todas las recetas: reconversión. Queda claro que con la automatización digital muchos trabajos van a desaparecer y que va a ser necesario que los gobiernos, las empresas y los sindicatos inviertan tiempo y dinero en capacitar a los trabajadores para los empleos que el nuevo paradigma tecnológico (se supone que) va a ofrecer.

Se trata de un desafío monumental porque no estamos hablando de un grupo reducido de personas, en una actividad específica y en un territorio determinado. Estamos hablando de mucha gente, con diferentes habilidades y en lugares que tienen realidades socioculturales diversas.

A diferencia de otros cambios que enfrentó la humanidad a lo largo de la historia, las transformaciones que vienen se darán a gran velocidad. No se habla de décadas de adaptación, se habla de apenas cinco años para que el mundo laboral se vuelva irreconocible.

Fábrica Ford, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 2025.

Esa circunstancia hace que la tarea de capacitar en nuevas habilidades a una parte significativa de la fuerza laboral sea urgente, con todos los riesgos que la palabra urgente trae: errores, discriminación, injusticias, etc.

En un mundo donde las fronteras se desdibujan resulta razonable que frente a problemas globales surjan respuestas coordinadas. Para eso se supone que está, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo. La OIT desarrolló una metodología para estimar los efectos de la inteligencia artificial generativa en las ocupaciones existentes y publicó informes sobre el impacto potencial de la automatización en diferentes regiones y sectores. Además, creó un observatorio dedicado a la economía digital que produce conocimiento muy valioso.

Esa mirada experta y global ilumina algunos escenarios interesantes, como la certeza de que la automatización tendrá un impacto desigual en diferentes regiones y sectores, dependiendo del nivel de digitalización y la capacidad de adaptación de cada región. O que la inteligencia artificial generativa tiene más potencial para transformar tareas que para eliminar empleos enteros.

Los desafíos para los actuales y futuros líderes son enormes. El mundo para el que se prepararon está dejando de existir. El cambio que tienen que enfrentar no es sólo tecnológico. En el paquete vienen cambios políticos, económicos, sociales, culturales y hasta cognitivos. Ellos también tendrán que capacitarse para reconvertir su manera de liderar. Deberán entender las reglas de ese nuevo mundo y aprender de qué se trata gobernar en la nueva fase del capitalismo, que ya no tiene rostro humano sino alma digital.