Banco de (y para) la Provincia

MDF — El Banco Provincia tiene una historia muy ligada al desarrollo económico y social de la provincia de Buenos Aires y del país. ¿Qué nos podés contar sobre su origen y su rol a lo largo del tiempo? ¿En qué momentos clave creés que fue especialmente importante su presencia como banca pública?

Juan Cuattromo — Banco Provincia nació en 1822 como una iniciativa profundamente ligada al desarrollo de la economía nacional. Además, fue la primera entidad bancaria del país creada con un espíritu productivo y con una razón de ser muy clara: acompañar a los sectores que generan trabajo, producción y valor agregado. A lo largo de su historia, el banco fue un actor clave en momentos muy complejos para la Argentina, como en los últimos años, donde volvió a desempeñar un rol protagónico como banca pública. Entendemos que nuestra aproximación a la gestión del banco tiene “inspiración jauretcheana”. Así lo definió Axel. El Banco Provincia supera 200 años de historia, es el más antiguo en funcionamiento de hispanoamérica, pero no siempre fue un banco público. Recién en 1946, con Mercante como Gobernador y Perón como Presidente se toma la decisión de provincializar la entidad. Allí asumió Arturo Jauretche, poniendo en claro que la gestión de las finanzas desde el Estado tiene como rol y sentido ser soporte de las actividades productivas en el marco de una planificación del desarrollo impulsada desde el Estado.

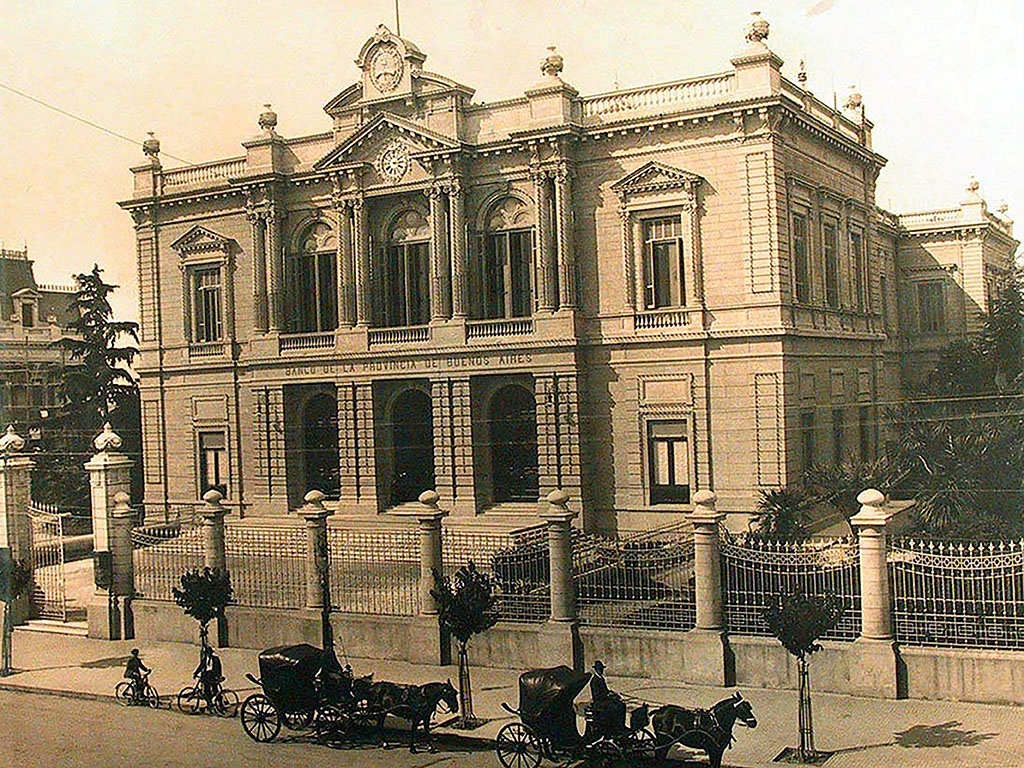

Casa Matriz del Banco Provincia en La Plata, construida entre 1883 y 1886

En los ‘80, Aldo Ferrer también fue presidente de la entidad. Lo que distingue al Banco en estas etapas, es que no persigue una lógica de rentabilidad financiera, sino de utilidad pública, ya que su único dueño es el pueblo bonaerense. Por ejemplo, en momentos de elevada rentabilidad de todo el sistema financiero (2022-2023), nosotros optamos por operar con niveles más bajos de ganancia en virtud de realizar una fuerte inversión de beneficios con Cuenta DNI. Esto ayudó a las familias, a los comercios y a la economía bonaerense. Esto lo podrían haber hecho entidades privadas, pero su objetivo es maximizar la ganancia. No es nuestro caso, sin que esto implique una administración poco responsable del patrimonio público. Hoy el banco luce la mayor solvencia financiera de su historia, pero siempre cumpliendo su rol de banca pública. Todo esto se traduce en una banca cercana, con presencia en cada rincón de la provincia, que entiende las necesidades de las familias y de las pymes. Atendemos a más de 10 millones de clientes (más que duplicamos la cantidad de clientes en relación a 2019), tenemos presencia en los 135 municipios y nuestra red de cajeros es la más grande de toda la provincia. Son ejemplos donde la innovación tecnológica se conjuga con la cercanía y el territorio.

MDF — Cuando asumieron la gestión en 2019, ¿con qué Banco Provincia se encontraron? ¿Cuál era la herencia que dejaban los gobiernos anteriores, y qué impronta y propósitos buscaron darle al BAPRO desde el gobierno de Axel Kicillof?

Juan Cuattromo — Cuando nos tocó asumir la conducción de Banco Provincia nos encontramos con un banco desfinanciado, que había sido puesto al servicio de la especulación financiera, con tasas usurarias para las pymes, sin una política clara de inclusión ni de desarrollo territorial. Habían abandonado su rol histórico de banca pública. Doy un ejemplo: en diciembre de 2015, el banco representaba el 12,0% de todo el crédito a la producción. Para fines de 2019, había caído al 7,8%. Desde el primer día de nuestra gestión, junto al gobernador nos propusimos recuperar el verdadero sentido del Banco, que es ser un instrumento al servicio del pueblo bonaerense. Tres ejes guiaron la gestión: desarrollo productivo, innovación y cercanía. Eso implicó reconstruir su capacidad operativa, volver a financiar al sector productivo, implementar políticas activas para las familias y hacerlo siempre con una mirada innovadora y de cercanía.

Todo esto fue posible gracias al trabajo articulado con el resto del gabinete provincial. Como decía antes, nos inspiramos en las mejores tradiciones de la banca pública bonaerense en su historia, pero también trabajamos de forma articulada con bancas de desarrollo de toda América Latina, a través de nuestra participación en la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE), organización que nos toca presidir desde este año. Allí colaboramos activamente con el BNDES de Brasil, NAFIN/Bancomext de México o Finagro de Colombia. En nuestro país, también buscamos articular una visión federal para el sistema financiero mediante la Asociación de Bancos Públicos y Privados de Argentina (ABAPPRA), organización que también nos toca presidir desde este año. De este modo, conjugar nuestra historia más potente, con una visión regional y federal es lo que nos pide Axel para pensar una banca de desarrollo en un momento tan complejo de nuestro país y del mundo.

MDF — ¿Cuáles son las principales políticas, acciones y herramientas que lograron poner en marcha en estos años? ¿Qué balance hacés de programas como Cuenta DNI, que tuvo una gran visibilidad?

Juan Cuattromo — Uno de los grandes hitos de esta gestión fue sin duda la creación de Cuenta DNI, la billetera digital gratuita de Banco Provincia que relanzamos y potenciamos al inicio de nuestra primera gestión y que hoy la usan más de 10 millones de personas en todo el territorio bonaerense y más de 150.000 comerciantes. Fue una política pensada para ampliar derechos, democratizar el acceso a servicios financieros y fomentar el consumo en los comercios de barrio. A través de los descuentos mensuales que implementamos, las familias bonaerenses ahorraron miles de millones de pesos y los pequeños negocios vieron crecer sus ventas exponencialmente.

Juan Cuattromo — Hoy en día la app incorporó créditos personales, lo que demuestra el enorme potencial que tiene la banca pública para democratizar el acceso al financiamiento. Pero, además, la billetera digital de la banca pública bonaerense fue el símbolo, durante todos estos años, de una fuerte inversión en digitalización y modernización de la banca pública. Recibimos varios reconocimientos internacionales, el más significativo fue haber reconocido a la Cuenta DNI como la mejor respuesta a nivel global de una institución financiera ante la pandemia. Como decía antes, aquí la idea fue redefinir todo el ecosistema digital del banco (Banca Digital, web y móvil, Cuenta DNI, Cuenta DNI Comercios, Provincia Compras, ProCampo Digital, BIPI 3.0 para el sector público), sin perder de vista la cercanía y la inclusión. Nuestro programa Incluir realiza actividades de capacitación financiera.

En 2025, lanzamos la nueva edición de Rico.En.Data donde esperamos llevar nuestro curso de educación financiera a todos los pibes y pibas de 4to año de la PBA y recorrimos la provincia con nuestra muestra itinerante Incluir en Movimiento. Promovemos activamente la cultura con los Premios Banco Provincia (literatura, pintura, fotografía) y lideramos las nuevas agendas de nuestra sociedad. Fuimos el primer banco del país en crear una Comisión de Mujeres, Género y Diversidad, creamos un protocolo contra las violencias, creamos también nuestra Comisión de Sostenibilidad y aplicamos modelos de evaluación del riesgo que incorporan dimensiones sociales y ambientales.

MDF — El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires suele plantearse como un escudo y una red frente al ajuste nacional. En este marco de ajuste al consumo y ataque al tejido productivo que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei, ¿De qué manera el BAPRO actúa como red y sostiene hoy un rol de protección, inclusión y desarrollo?

Juan Cuattromo — Banco Provincia es una parte fundamental de una red de contención que impulsa nuestro gobernador frente al brutal ajuste que están sufriendo los argentinos y las argentinas. Mientras desde el gobierno nacional se recortan programas, se paraliza la obra pública y se abandona a las pymes, nosotros multiplicamos el esfuerzo para sostener el entramado productivo y proteger el poder adquisitivo de las familias. Aquí vale tener presente que nuestra estrategia de funcionar como banco de desarrollo comprometido con la realidad de nuestro pueblo, también implica que este modelo de ajuste nos afecta particularmente dado que nuestros clientes y clientas, empresas pymes o emprendedores de la economía popular están sufriendo las consecuencias económicas del modelo de Milei. Además, el desfinanciamiento a la provincia y los municipios, nos afecta doblemente en tanto nuestro rol de agente financiero. En ese sentido, mantenemos los beneficios de Cuenta DNI, otorgamos créditos accesibles a las familias, apoyamos con asistencia financiera a municipios en emergencia (alcanzamos 100 municipios que recibieron algún leasing del banco en estos años) y seguimos cerca de cada sector que necesita del acompañamiento del banco.

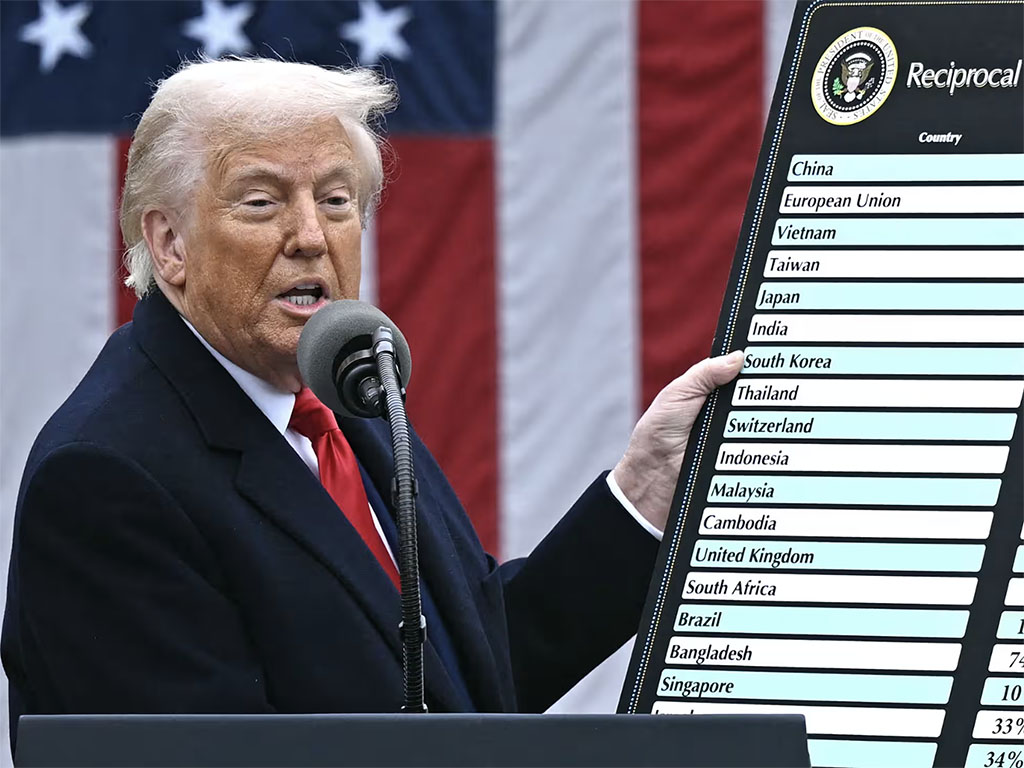

La realidad es objetivamente compleja y requiere más creatividad y cercanía que nunca. Debe tenerse en cuenta además, que las herramientas de apoyo que existían del gobierno nacional hoy no están más. Por ejemplo, la línea de Inversión Productiva que ponía foco en el financiamiento PyME de mediano plazo fue finalizada en abril de 2025. O el FONDEP que ofrecía subsidios de tasa a la producción finalizó a fines de 2023. Es decir, para este gobierno el sistema financiero no debe apoyar a la producción, lo que es doblemente nocivo dado el esquema macroeconómico de ajuste y apertura. Pero además, tampoco se concibe un rol para la Banca Pública, que de hecho, quieren privatizar. Nosotros creemos en una banca pública que no especula, sino que se compromete con su gente porque en definitiva, ese es nuestro rol. En este sentido, durante 2025 invertimos más de $100.000 M en asistencias para atender las inundaciones de Bahía Blanca, esto es solo el banco puso recursos equivalentes a la mitad de todo lo que anunció el gobierno nacional.